Person

Ort

Themen

Thüringen im literarischen Spiegel

Literarisches Thüringen um 1800

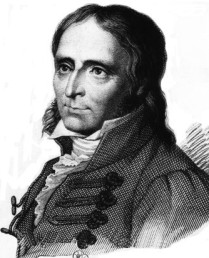

Johannes Daniel Falk

Geheimes Tagebuch 1818-1826. Aus dem Nachlaß hg. von Ernst Schering unter Mitwirkung von Georg Mlynek, Stuttgart 1964.

Zur Dornenkrone.

Mit vielen Katzenbuckeln hat mich der junge Advokat Emil Ackermann bei der Regierung verklagt, daß ich das Vermögen der fünf Heinemannschen Waisen an die Anstalt gebracht oder, wie er es verschönernd nennt, finanzielle Fehler in der Verwaltung begangen hätte. Diese fünf Kinder, deren Mutter zu Erfurt im Zuchthaus saß, wovon einer Straßenraub verübte und den ich aus Erbarmen noch vom Zuchthaus frei machte, indes ein anderer aus einem Wandschrank seinem Großvater heimlich im neunten Jahre Zwanzig-Taler-Rollen wegnahm und sie unter die Hühnerstiege verscharrte, sind ein zu Großrudestedt auf Empfehlung des Amtes von mir ausgenommenes, höchst gefährliches Dohlennest. Da die Kinder noch eigenes Vermögen besaßen, auch wohlhabende Verwandte zu Naumburg und Berlin, demnach auf eine bessere Verpflegung Anspruch machten, so erklärte ich dem Amt, daß ich sie ohne Zuschuß nicht behalten könnte, und stellte es dem Amt frei, die Kinder wo anders wohlfeiler unterzubringen. Das Amt ließ mir die Kinder und lieferte abschlägliche Zahlungen auf die schuldigen Pflegegelder. Das nennt Herr A. das Gut der Waisen an sich ziehen, wenn man sie mit Bewilligung des Amtes, der Oberbehörde, zu rechtschaffenen Menschen erzieht und verhindert, daß sie nicht einst dem Staate als Spitzbuben, wozu ein guter Anfang gemacht war, zur Last fallen. Die Anstalt erhält kein Pflegekind dieser Art unter 50 Taler jährlich; die Anstalt begehrte für jedes Heinemannsche Kind 25 Taler. Allein Herrn A. ist dies nicht genug; im Namen und beauftragt von nahen Verwandten in Berlin und Neustadt, will er dem Institut die Summe vorschreiben, welche es den fünf Heinemannschen Kindern auf Kosten armer, nackter Betteljungen, die gar nichts haben, jährlich schenken soll. Die armen Kinder des Instituts sollen ohne Hemden und ohne Hosen laufen, damit den Heinemannschen Kindern, die aus den Kopfstücken armer Landschullehrer, Pfarrer und Bauern ihre Verpflegung beziehen, ihr Erbteil zu Sametkragen, Stöcken und Dutzenden an Hemden einst unangetastet bleibe. Diese Zumutung würde völlig ruchlos sein, wenn sie nicht durch die gänzliche Unwissenheit des jungen Mannes mit dem Institut einigermaßen Entschuldigung verdiente. Hat er sich doch sogar gegen Herrn Kandidat Reinthaler aus Erfurt gerühmt, es hinge bloß von ihm ab, Exekution über mich zu verhängen, d. h. im Namen von jungen Spitzbuben und Dieben, die ich erst vom Zuchthaus und Kriminal gerettet habe, mich auspfänden zu lassen; er täte es aber nicht aus Hochachtung.

Vor Ärger sterbe ich in Weimar nicht; aber vor Ekel, wie er jemanden befällt, wenn er zwischen den Äsern von toten Hunden und Katzen wandelt, kann ich schon einmal meinen Tod finden. Es fragt sich nun, was besser ist, wenn man auf einmal von einem Löwen herzhaft zerrissen wird oder wenn ein Heer von bissigen, kleinen Ameisen einem so lange das Herz besetzt, bis es endlich doch zerspringt.

Weimar – Ein literarischer Spaziergang zur Goethezeit:

- Charlotte Krackow – »Herzogin Anna Amalia«

- Jakob Friedrich von Fritsch – »An Herzog Carl August«

- Herzog Carl August – »An Jakob Friedrich von Fritsch«

- Carl Wilhelm Heinrich Freiherr von Lyncker – »Schlittschuhfahren«

- Friedrich Schiller – »An den Herzog Carl August«

- Johanna Schopenhauer – »Brief an ihren Sohn Arthur«

- Eduard Genast – »Goethe auf der Probe«

- Johannes Daniel Falk – »Karfreitag 1821«

- John Russell – »Weimar«

- Carl Heinrich Ritter von Lang – »Bei Goethe«

- Julius Schwabe – »Schillers Schädel«

- Willibald Alexis – »Bei Goethe«

- Hector Berlioz – »An Liszt«

- William Makepeace Thackeray – »In Pumpernickel«

Abb. 1: Kupferstich von Karl August Schwerdtgeburth Abb. 2, 3: Foto: Jens Kirsten