Personen

Ort

Thema

Literarisches Thüringen um 1800

Gerhard R. Kaiser

Thüringer Literaturrat e.V. / Alle Rechte beim Autor. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Ort der ehemaligen Büsten von Wieland, Herder und Goethe

Nicht alle Denkmäler und Inschriften aus der Frühzeit des Tiefurter Parks haben sich erhalten. Diejenigen, die ihn heute schmücken, stammen zwar aus der Zeit Knebels und Anna Amalias, sind aber vielfach ausgebessert und ganz oder teilweise durch Kopien ersetzt worden; auch stehen sie, wie das Mozart-Denkmal, das um 150 Meter nach Süden versetzt wurde, nicht unbedingt mehr am ursprünglichen Ort. Für die Kopien wurde regelmäßig ein anderer Schrifttyp gewählt, selbst Text und Interpunktion sind nicht mehr unbedingt die der ursprünglichen Fassungen. Am östlichen Uferweg der Ilm befanden sich von Klauer geschaffene Wielands, Goethes und Herders, für die der Franzose Villoison, der sich zu altphilologischen Studien in Weimar aufhielt und 1783 seine „Epistolae vinarienses“ veröffentlichte, ziemlich pompöse Inschriften verfasst hatte (zu Recht sprach Anna Amalia, die ihn um Vorschläge gebeten hatte, von Villoisons Neigung zu Superlativen.) Die Inschrift zu Wieland lautete:

Iupiter in terris dixisset voce Platonis,

Voce Wielandi diceret ipse Plato,

Moconiusque senex, Ariostus, & ille sepultis

Qui falsas voces ingeniumque dedit.

Auch die zu Goethe scheute nicht vor dem Vergleich mit einem der größten antiken Autoren zurück:

Augusto & Musis charus, tractavit amores

Lethiferos iuvenum, fortia facta ducum,

Atque pari ingenio commissa negotia, doctæ

Maecenas Aulæ Virgiliusque simul.

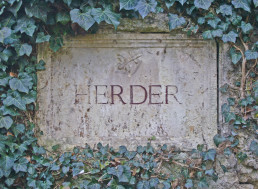

Und die zu Herder rückte den Gepriesenen seiner Sprache wegen in die Nähe der von ihm in ihrer erhaben-poetischen Sprachmächtigkeit herausgestellten alttestamentlichen Propheten:

Grandiloquos reddit vultu & sermone prophetas

Herderus, atque alto fervidus ore ruit.

Nil mortale sonat, nec iam mortalis imago

Cernis ut ardenti numine plena micat.

Erst 1804, nach Herders Tod also, wurde der heute noch vorhandene Gedenkstein errichtet, auf dem ein Schmetterling als Symbol der vom Leib befreiten Seele die Unsterblichkeit des Verstorbenen bezeugt; die Zeitgenossen könnten in diesem Schmetterling nicht nur das bereits in der Antike gebräuchliche Symbol, sondern auch eine Reminiszenz an das von Herder übertragene Lied vom Schmetterlinge gesehen haben.

Während in Seifersdorf trotz aller familiären Bezüge und der Denkmäler für Petrarca oder Sterne vorzugsweise eine nationale Memorialkultur gepflegt wurde, haben die Tiefurter Monumente fast durchweg einen persönlichen, teilweise ausgesprochen intimen Charakter. Herder und Wieland waren oft im Tiefurter Kreis Anna Amalias zu Gast; dieser wurde, 1805, durch eine Büste Schadows, anstelle der früheren von Klauer, auf seinem Lieblingsplatz am rechten Ilmufer geehrt, jenem schon ein Jahr nach seinem Tod ein Gedenkstein errichtet, der ebenfalls an Stelle eines ersten Denkmals trat.

Tiefurt – Ein literarischer Spaziergang durch den Park:

Abb. 1-3: Fotos: Jens Kirsten / Abb. 4: Ansichtskarte, um 1920.