Die Schattenseiten von Weimar – Auf den Spuren vertriebener Geister

8 : Goetheplatz 9 – Kunsthalle Harry Graf Kessler

Personen

Ort

Themen

Von Goethes Tod bis zur Novemberrevolution

Jens-Fietje Dwars, Ulrich Kaufmann

Die Exkursion entstand im Rahmen eines Projekts der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V.

Aus der Wielandstraße kommend gehen wir bis ans Ende des Goetheplatzes. In dem unscheinbaren Haus Nr. 9 führt ein Durchgang in einen Innenhof, der eine Überraschung bereit hält: Seit 1938 von der davor stehenden Häuserzeile verdeckt, wartet hier die Kunsthalle Harry Graf Kessler mit einer Venezianischen Palastfassade auf Besucher. Einst eine Ziegelei, wurde 1880 darin die »Permanente Kunstausstellung« gegründet. Daraus entstand 1903 unter Harry Graf Kessler das »Großherzogliche Museum für Kunst und Kunstgewerbe«. Der Kunstmäzen präsentierte hier als Direktor Meisterwerke der französischen Impressionisten, gründete den »Deutschen Künstlerbund« und holte Henry van de Velde nach Weimar, um mit der Kunstgewerbeschule die Produktion des ganzen Landes zu designen, nach dem „Neuen Stil« zu gestalten, dem Leben im Sinne Nietzsches Stil zu geben, mit einem „Neuen Weimar« als Gegenkraft zum Wilhelminischen Berlin die Moderne durchzusetzen.

Das war kühn gedacht, doch wie sollte ausgerechnet Weimar zum Zentrum der Avantgarde werden? Bereits 1902 notierte Kessler in sein Tagebuch: »Charakteristikum der kleinen Stadt und des kleinen Hofs: Alles ist von Intrigen und Aigriertheit untergraben. Grund: Alle Leute haben nichts zu tun …« Vier Jahre später trat er zurück, da man zarte Aktzeichnungen, die er persönlich von Rodin als Geschenk für den Großherzog entgegen genommen hatte, als »welsche Schweinerei« diffamierte.

Van de Velde, der bei Kriegsausbruch 1914 wie ein Feind behandelt wurde, emigrierte 1917 in die Schweiz. Kessler trat nach 1918 für einen »wahren Völkerbund« ein, scheiterte als Reichstagskandidat der Deutschen Demokratischen Partei, wurde als „Rote Graf» verlacht und zog sich in Weimar immer mehr in seine 1913 gegründete Cranach-Presse (Bauhausstraße 1) zurück. Endgültig vertrieb ihn der Sieg der braunen Horden, dem die völkisch-nationale Bewegung und der Kult eines autoritär verklärten Goethe in Weimar den Weg geebnet hatten.

Schon 1931 schrieb Erich Knauf warnend: »Kein Wunder, dass die Theorie vom Über- und Untermenschen und die darauf sich gründende Parteianschauung gerade in Weimar derart ins Kraut schießen konnte. Vom Heroenkult zum Nazidiktator ist nur ein Schritt.« (Die gute Stube des deutschen Kleinbürgers)

Auf zwei weiteren Routen lassen sich noch Spuren anderer Geister verfolgen, die Weimar vertrieben oder nicht gehalten hat:

- Route 2: Markt (Jean Paul) – Hotel Erbprinz (Lenz, Bach) – Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Gerhard Altenbourgs Dada-Studien) – Beethovenplatz 2 (Franz von Dingelstedt und Friedrich Hebbel) – Marienstraße 2 (Karl Gutzkow) – Marienstraße 3: Jägerhaus (Vertreibung von Goethe und der schwangeren Christiane vom Haus am Frauenplan) – Geschwister-Scholl-Straße: Von der Gewerbeschule zum Bauhaus (Henry van de Velde, Gropius etc.) – Bauhausstraße 1 (Die Cranach-Presse Harry Graf Kesslers, mit Ausblick auf die Haeckel-Straße 7 = Altenbourg und Malerstieg 11 = Theodor Plievier) – Amalienstraße 17 (Atelier von Arnold Böcklin).

- Route 3: Markt (Jean Paul) – Schlossgasse 6 bzw. Ecke Grüner Markt/Kollegiengasse (August von Kotzebue) – Leibnizallee 4 (Heinrich Hoffmann von Fallersleben, mit Verweis auf Ferdinand Freiligrath) – Am Horn 15: Georg Kaiser – Am Horn 53 (Paul Klee) – Am Horn 61 (Musterhaus des Bauhauses)

- Lektüreempfehlung: Weimar literarisch. Hg. von Jens Kirsten, Berlin 2013.

Die Schattenseiten von Weimar – Auf den Spuren vertriebener Geister:

- Vor dem einstigen Hotel »Zum Erbprinz« – Lenz in Weimar

- Ein Tonsetzer in Haft – Erinnerung an den jungen Bach

- Marktplatz. Ein Stein zur doppelten Erinnerung an Jean Paul Richter und Gisela Kraft

- Windischengasse – Schillers Zwischenhalt

- Die Thelemannsche Buchhandlung von Gustav Kiepenheuer

- Doppelt vertrieben. Bauhaus-Museum und Goethe-Schiller-Denkmal auf dem Theaterplatz

- Wielandstraße 29 – Böcklin und das »Silberne Weimar«

- Goetheplatz 9 – Kunsthalle Harry Graf Kessler

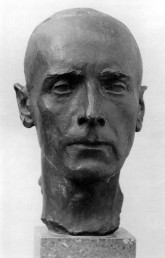

Abb. 1: Plastik von Georg Kolbe, 1916 / Abb. 2: Foto: Jens Kirsten.