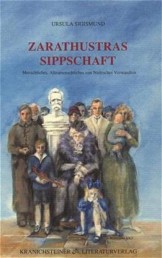

Ursula Sigismund – »Zarathustras Sippschaft. Menschliches, Allzumenschliches von Nietzsches Verwandtschaft«

Personen

Orte

Thema

Silke Wehrmann-Fischer

Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.

Wiedergelesen von Silke Wehrmann-Fischer

Um es gleich vorwegzunehmen: es lohnt sich, diesen Roman zu lesen! Sowohl für Einheimische als auch für Touristen ist der historische Blick auf die Stadt Weimar zwischen den Weltkriegen, während des Nationalsozialismus und in den ersten zehn Jahren der DDR spannend. Die ganze Ambivalenz der Zeit scheint in allen Facetten auf, schonungslos, nichts verschweigend und doch aus dem Blickwinkel der Familienangehörigen gezeichnet.

Ursula Sigismunds biographischer Roman »Zarathustras Sippschaft«, in dem die Großnichte Friedrich Nietzsches von ihrer Kindheit und Jugend in der Stadt an der Ilm erzählt, erschien erstmalig 1977 im Franz Ehrenwirth Verlag, der noch eine Taschenbuchausgabe auflegte. Zum achtzigsten Geburtstag der Autorin kam 1992 im Kranichsteiner Literaturverlag ein Reprint heraus, mit dem auch der Verlag gegründet wurde. Aufgrund der »Nachfahrenprominenz« war der Roman zum Zeitpunkt seines Erscheinens ein großer Erfolg. Ursula Sigismunds Großvater war der kleine Bruder von Nietzsches Mutter, Franziska Oehler (1826–1897). Dieser Großvater, Oskar Ulrich Oehler, wurde 1839, nur fünf Jahre vor Friedrich Nietzsche geboren. Er starb 1901. Einen sehr guten Überblick über die sehr zahlreiche Familie Oehler findet man auch unter »www.geni.com«, eingestellt von Dr. Thomas Föhl, der auch den Briefwechsel zwischen Harry Graf Kessler und Elisabeth Förster-Nietzsche in der Reihe »Schriften zum Nietzsche-Archiv« herausgegeben hat. Hier kann man über alle beteiligten Personen wertvolle, sonst schwer zugängliche Informationen in zwei Bänden nachlesen, die nicht nur fundiertes Wissen vermitteln, sondern zugleich sehr unterhaltend sind.

Annemarie Ursula Elisabeth Sigismund, geborene Oehler, geschiedene Wachler, wurde 1912 in Danzig geboren. Sie war die älteste Tochter von Max Oehler, der 1875 in Blessenbach bei Limburg geboren und 1946 (vermutlich in Moskau) hingerichtet wurde und Annemarie Lemelson, 1892 in Bremen geboren und dort 1962 auch gestorben. Ihr Vater war als ein Vetter Friedrich Nietzsches vom 1. März 1919 bis zu seiner Verhaftung 1945 als Geschäftsführer des Nietzsche-Archivs eingesetzt. Sein Tod wurde lange Zeit mysteriös verklärt, man dachte, die Besatzer hätten ihn in Buchenwald oder in einem Kartoffelkeller in Weimar verhungern lassen.

Elisabeth Förster-Nietzsche, (1846 Röcken – 1935 Weimar), die umstrittene Schwester des Philosophen, ist eine zentrale Figur des Romans. Sie machte die Archiv-Räume in der Villa Silberblick an der heutigen Humboldtstraße, damals noch »Südstraße«, zu einem Wallfahrtsort in Weimar. Bei ihr trafen sich die Originale und Größen jener Weimarer Jahre, beim sogenannten »Jour fixe«, an jedem Samstagnachmittag. Eine Pflichtveranstaltung auch für die Familie Oehler. – »Wenn Nietzsche das miterlebt hätte, ob er es gemocht hätte? Ich fress› einen Besen, sagte mein Vater, wenn er es gemocht hätte.«

Die Autorin beschreibt ihre Großtante als »kleine, hübsche, alte Frau aus Marzipan mit schwarzen altmodischen Kleidern, wohlriechend und großmütterlich, mit irgendetwas Eisernem im Gesicht […]«. Elisabeth Förster-Nietzsche »hält Hof«, sie umschmeichelt die Großen und Reichen ihrer Zeit, um Mäzene zu finden und, ohne Rücksicht auf politische oder religiöse Zugehörigkeiten, ihr Ziel zu verfolgen, Nietzsches Nachlass nach ihren ganz eigenen geschönten Vorstellungen, durchaus fälschend, und subjektiv herauszugeben. Mit Harry Graf Kessler wechselte sie fast 800 Briefe, Karten und Telegramme. Diese Freundschaft zerbrach an der Politik. Hitler soll sieben Mal bei Elisabeth Förster-Nietzsche gewesen sein, Mussolini wurde von ihr eingeladen.

Einfühlsam schildert sie das Leben in und um das Nietzsche-Archiv aus der Perspektive ihrer Kinder- und Jugendjahre, mit Sympathie und doch kritisch. Dadurch wird das Geschehen nicht nur in der Villa Silberblick lebendig. Sigismund empfindet die ganze Entourage um ihre Großtante überwiegend als steif und schulmeisterlich. »Zarathustras Sippschaft« ist allerdings keine weitere Interpretation des Nietzsche-Nachlasses, sondern eine sehr persönliche Schilderung der Lebensumstände seiner Verwandten.

Die Geschichte beginnt 1975 rückblickend, als die Autorin auf einer Reise in der Schweiz über ihren Halbbruder sinniert, den Sohn des Mäzens Ernest Thiel. Elisabeth Förster-Nietzsche kannte den schwedischen Ernest Jacques Thiel (1869–1915) deutsch‑, belgisch‑, jüdischer Herkunft, seit April 1905. Thiel war häufiger Gast im Archiv und übersetzte auch mehrfach Werke von Nietzsche ins Schwedische. Er wurde der mit Abstand bedeutendste Mäzen des Archivs, der bis 1919/20 rund 500.000 Mark stiftete und in Raten den Großteil des Kapitals zur Gründung der »Stiftung Nietzsche Archiv« beitrug.

Schrittweise geht Ursulas Sigismund nun rückwärts, fünfundzwanzig Jahre zuerst, bis zu einem Treffen in Kassel mit Torgel [Torkel] Thiel (1909 ‑1990) – »TT«– wie sie ihn nennt. Damals lebte sie noch in Weimar und brauchte einen Interzonenpass für diese dreitägige Reise. Dann geht es weiter zurück zum ersten Treffen mit Torgel in Weimar als Kind, über zwei Reisen nach Schweden zur Familie Thiel. Enthüllt wird Ursula die Verwandtschaft zu Torgel, als unehelichem Sohn ihres Vaters über die Mutter kurz vor ihrer zweiten Reise nach Schweden! Empört und aufgewühlt beschließt sie letztlich, doch darüber zu schweigen. 1908 auf seiner zweiten Reise zur Stifterfamilie hatte Max Oehler eine Liebesbeziehung mit der zweiten Frau Ernest Thiels, Signe Maria Thiel. Ernest Thiel nahm den daraus hervorgegangenen Sohn als leiblichen Sohn an.

Sehr schön ist es für die Leser, mit ihr das Weimar dieser Zeit von innen zu entdecken. Sei es, wenn man ihren Schulweg nachvollzieht, oder die Beschreibung ihrer Schulen: der Weg zum damaligen Mädchen-Pensionat in der Eduard-Rosenthal-Straße – eine Privatschule in einer Villa am Stadtrand, an der man das Abitur machen konnte – den sie immer auf die letzte Minute auf dem Fahrrad entlangsaust, weil sie nachts zu lange liest. Das Gebäude steht noch immer. Im Eingangsbereich kann man noch die Bänke und Haken sehen, an denen die Schülerinnen ihre Mäntel aufhängen konnten. Oder ihre Schilderung der Wohnung ihres ersten Schwiegervaters, Ernst Wachler (1871–1945), der als völkisch-konservativer Philologe, Journalist, Schriftsteller, Dichter und Dramatiker in den zwanziger Jahren unter ärmlichen Verhältnissen wieder in Oberweimar lebte, neben dem damaligen Goethe-Café, im Franz-Bunke-Weg 10, direkt am Ilm-Park. Dort bringt Ursula Sigismund auch ihr erstes Kind, Dietrich, zur Welt.

Ursula Sigismund hatte fünf Kinder, vier aus erster Ehe und eine Tochter aus der zweiten. Mit 19 hatte sie den Juristen, Philologen, Volkskundler und Gymnasiallehrer Dr. phil. Ingolf Wachler (1911–1988) geheiratet, der politisch eher links ausgerichtet war, nichts von Hitler hielt und auswandern wollte, doch Ursula Sigismund überredete ihn zum Bleiben. Max Oehler hingegen trat früh der NSDAP bei, wie seine Tochter schreibt, zum Wohl des Archivs und auf Wunsch Elisabeth Förster-Nietzsches, so dass es zwischen ihm und seinem Schwiegersohn Differenzen gab.

1935, im Todesjahr Elisabeth Förster-Nietzsches, war Ursula 23 und hatte inzwischen zwei Kinder: Dietrich und Peter. Der autobiografische Roman endet mit dem Ihrem und Torgels Treffen in Kassel. Die frühen Nachkriegsjahre wurden nicht einfacher für sie. Sie ließ sich von Ingolf Wachler, mit dem sie inzwischen vier Kinder hatte, scheiden und heiratete 1949 den Archivar und Gymnasiallehrer Volker Sigismund (1915–1992). 1955 floh sie in den Westen, weil ihr Mann zu einer politische Haftstrafe verurteilt war und sie sich nicht länger sicher fühlte. Von 1963 bis 2002 lebte Ursula Sigismund in Darmstadt.

»Zarathustras Sippschaft« ist ein Buch, nach dessen Lektüre man wissen möchte, wie es Ursula Sigismund und ihren Kindern weiter erging. Man möchte Genaueres erfahren über ihr Leben und ihre Zeit als Schriftstellerin, über ihre häufigen Besuche in Weimar, die weitere Anbindung an das Geschehen um die Nietzsche-Rezeption nach 1989. Hierzu gibt es den sehr lesenswerten Bericht »Zarathustra›s Clan« des Amerikaners John Rodden, der Ursula Sigismund 1994 in Röcken bei der Gedenkfeier zum 150. Geburtstag Friedrich Nietzsches kennenlernte.