Personen

Thema

Detlef Ignasiak

Das literarische Thüringen, Bucha 2018.

Gustav Adolph von Gotter erwarb 1734 in Neudietendorf Land, das er schon 1743 an die Herrnhuter Brüdergemeine weiterverkaufte. Von Gotter 1738 bestallter Pfarrer war Johann Andreas Heyn, den Gotter, als dieser mit dem Gothaer Konsistorium Schwierigkeiten bekam, 1744 nach Berlin empfahl, wo er dem dort weilenden späteren württembergischen Herzog Carl Eugen auffiel und durch diesen dorthin vermittelt wurde. Im selben Jahr heiratete er Johanna Rosina Sutor; beider Tochter Johanna Christiana ist dann die Mutter von Friedrich Hölderlin. Die darauf entstandene und von Nikolaus Graf von Zinzendorf durch seine Besuche beförderte pietistische Gemeinde wurde 1763 von Herzog Friedrich III. konzessioniert. Von besonderem Interesse ist der »Gottesacker«, in seiner Schlichtheit »ein getreues Spiegelbild der Denk- und Lebensweise und der gelebten Gemeinschaftsform« (H. Benneckenstein). Johann Georg August Galletti aus Gotha war von der Vielseitigkeit der Gemeine beeindruckt: »Mehr als 30 Fabriken verschiedener Art findet man hier, u.a. eine Siegellackfabrik.« Die wirtschaftliche Tätigkeit der Brüdergemeine wirkt bis heute nach, wenn auch die berühmten Siegellacke nicht mehr hergestellt werden, dafür aber der berühmt-berüchtigte Kräuterlikör »Aromatique«.

Auf Leopold Friedrich Günther von Goeckingk machte Neudietendorf 1778 »einen lebhaften Eindruck«. Novalis‹ Vater stand der Brüdergemeine nahe. Dass er seine Kinder in Neudietendorf konfirmieren ließ, ist nicht belegt. Darüber schrieb die Amerikanerin Penelope Fitzgerald in ihrer Novelle »The Blue Flower« (1995). Am 15. 4. 1798 kam Sophie Mereau, die durch die Herkunft ihres Ehemannes sich auch öfter in Gotha aufhielt, »in heiterer und poetischer Stimmung«, wie sie in ihrem Tagebuch festhielt, nach Neudietendorf. Am meisten war Anne Germaine de Staël , die Neudietendorf 1808 besuchte, von der Brüdergemeine beeindruckt. Theodor Fontane hat von Neudietendorf zwar kaum etwas gesehen, dennoch dort am 9.4.1871 viel erlebt, als sein Zug, der ihn auf den Schauplatz des Deutsch-Französischen Krieges bringen sollte, dort Aufenthalt hatte und in der Bahnhofsrestauration deutschen und entlassene französische Offiziere aufeinander trafen. Beschrieben hat Fontane seine Eindrücke im Kriegsbuch »Aus den Tagen der Okkupation. Ein Reise durch Nordfrankreich und Elsass-Lothringen« 1871.

»Dietendorf. Wer kennt nicht die Erzählung vom Kesselflicker, der in das Bett eines Prinzen gelegt wurde. Ein ähnliches Märchenwunder hat auch über Station Dietendorf gewaltet, als es diesen Drei-Lehm-Katenbau zum mittäglichen Speiseplatz der thüringischen Eisenbahn erhob …«

Aus der 1850 in Neudietendorf eingerichteten »Mädchenanstalt« ging ein Lyzeum hervor, das 1869–74 Frieda und Margarethe von Bülow besuchten, 1876–78 auch die schönen und reichen, aus Dresden kommenden Schwestern Marie und Martha Thienemann, die späteren Ehefrauen von Gerhart und Carl Hauptmann.

Johann Christoph Sachse (1762–1822), der Verfasser einer Autobiographie »von unten«, die Goethe unter dem Titel »Der deutsche Gil Blas … Oder Leben, Wanderungen und Schicksale Johann Christoph Sachses, eines Thüringers. Von ihm selbst verfasst« 1822 herausgebracht hat. Sachse lebte seit 1799 als Bibliotheksdiener in Weimar, wo Goethe sich immer wieder für ihn verwendete, auch als dieser mit der Justiz in Konflikt kam.

Frieda von Bülow (1857–1909), die als Romanautorin die Genre-Bezeichnung »Kolonialroman« prägte, verlebte ihre Kindheit bis 1869 im türkischen Smyrna/Izmir, wo ihr Vater preußischer Konsul war. Später lebte sie in Ingersleben, Berlin und Deutsch-Ostafrika, wo ihr Bruder in der Schutztruppe diente. Nach dem Tod des Bruders kehrte sie nach Deutschland zurück und lebte in den letzten beiden Jahren ihres Lebens in Dornburg.

Ihre jüngere Schwester, Margarethe von Bülow, (1860–1884), lebte 1869–1876 und 1878–1881 in Neudietendorf und Ingersleben. Beiden Orten setzte sie mit dem Roman »Aus der Chronik derer von Riffelshausen« 1887 ein literarisches Denkmal.

Ernst Wilhelm Püschel lebte 1920–1929 in Neudietendorf und schrieb Stücke für Freilichtaufführungen. Sein Großvater Friedrich Jansa (1869–1945) verlegte in Neudietendorf das auflagenstarke und 1941 von den Nazis verbotene »Evangelische Sonntagsblatt«.

Der 1871 in Dorpat geborene Romanschriftsteller und Politiker Herman Anders Krüger starb 1945 in Neudietendorf. Er war der Sohn eines Predigers der Brüdergemeine, studierte inLeipzig und war von 1909–1913 Literatur-Professor an der Technischen Hochschule Hannover. Für die Nationalliberale Partei saß er von 1919–1929 im Gothaer bzw. Thüringer Landtag. Ab 1914 wohnte er in der Bergstraße 9 in der Villa »Krügerei« in Neudietendorf.

Hermann Anders Krüger kaufte das abgelegene Grundstück 1902. Als er 1914 nach Neudietendorf übersiedelte, ließ er sich diese Jugendstilvilla errichten, von der aus er nach dem Ersten Weltkrieg aktiv ins politische Leben einstieg und in der Nazizeit zurückgezogen lebte und starb. Martin Andersen-Nexö , der Krüger in den 1920er Jahren öfter besuchte, schrieb über sein Haus: »Dort versammelten sich der Adelige mit dem Kommunisten, der Sozialist mit dem Nationalisten und verlebten mit dem Liberalen Krüger vergnügte Stunden.« Der schöne Park ist heute in gutem Zustand und öffentlich zugänglich. An der Mauer verweist ein Jugendstilmemorial auf den gefallenen Sohn der Krügers. 1995 erwarb die Gemeinde die Villa von den Erben. Darauf zog ein Beratungs‑, Schulungs- und Begegnungszentrum ein, das von dem »Verein Prof. Hermann Anders Krüger e.V.« getragen wird und sich dem sozialen Engagement des Patrons verpflichtet fühlt, sich aber auch kulturellen Belangen gegenüber öffnen möchte.

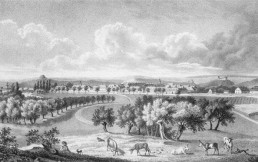

Abb. 1: Ansichtskarte, um 1850 / Abb. 2: Ansichtskarte, um 1900.