Personen

Ort

Thema

Jens Kirsten

Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.

Wiedergelesen von Jens Kirsten

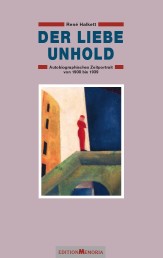

Um es gleich vorwegzunehmen: Das autobiographische Zeitporträt »Der liebe Unhold« von George René Halkett, das siebzig Jahre nach seiner englischen Erstveröffentlichung nun erstmals auf deutsch vorliegt, ist eine der großen Autobiographien des 20. Jahrhunderts. Die Handlung setzt 1900 in Weimar ein und endet 1936 mit Gang des Autors ins englische Exil. Dazwischen liegt das Psychogramm einer Epoche, wie es nur wenige andere zu zeichnen vermochten.

Halkett hieß eigentlich Albrecht Georg Friedrich Freiherr von Fritsch – sein Ururgroßvater war Erster Minister von Herzog Carl August und stand dessen Entschluß, Goethe zum Minister zu machen, zunächst sehr skeptisch gegenüber; sein Vater schlug eine militärische Karriere ein und diente später als Kammerherr des Großherzogs Wilhelm Ernst.

Lebendig schildert der Autor das Leben im Weimar der Jahrhundertwende. Ihm begegnet es als öffentliches Theaterspiel mit dem Titel »Leben in der Residenz«, an dessen täglicher Aufführung ausnahmslos jeder Untertan mitwirkte. Nicht nur Lakaien und Bedienstete, sondern auch Handwerker und unzählige Ladenbesitzer, ja selbst die Untersten als ehemalige Soldaten durften sich zum Gros der Statisten in diesem Spektakel zählen. Man fühlte sich dem Hof verbunden, waren die Fäden auch noch so lose gesponnen. Wie sehr das spielerische Element zum gesellschaftlichen Leben der Residenzstadt gehörte, illustrieren auf höchst amüsante Weise seine Schilderungen der Feste. Zuhause räumte man dafür die gesamte Wohnung leer, später eine Etage des Hauses. Handwerker beklebten die Wände mit weißem Papier und ein gutes Dutzend Künstler wurde beschäftigt, diese mit Ansichten von Gewölben und allerlei romantischem Interieur zu bemalen – »in einem kleinen Wald aus lebenden Nadelbäumen tummelte sich eine Gruppe von Ballettänzerinnen, die als Elfen verkleidet waren«. Oder Kunstakademie und Musikhochschule empfingen zum Karneval am Weimarer Bahnhof einen »indischen Rajah«, der auf einem weißen Pappelefanten durch Weimar zum Schloß ritt, worauf der Großherzog ihn unter dem Jubel seiner fast vollzählig versammelten Untertanen in aller Würde empfing. Überhaupt der Herzog! Dieser hatte offensichtlich einen ausgeprägten Sinn für Humor. Wenn in einem der umliegenden Parks volksnah ein Goethestück inszeniert wurde, gab er ganz souverän einen anderen Herzog. Im Vergleich zu damals erscheint die Kunst des Feierns nur mehr als billiger Abklatsch.

Wie so viele Jugendliche seiner Zeit fühlte sich der Autor zur Wandervogelbewegung hingezogen. Um ihm diese Allüren auszutreiben, steckte ihn der Vater ins Internat und später in eine Kadettenanstalt. Noch als Kadett nahm der Junge schließlich am Ersten Weltkrieg teil. Als sein Vater in einem Lazarett in Ostpreußen verstarb, überführte Halkett ihn in die Weimarer Familiengruft. Die Reise mit dem toten Vater gehört zu den eindringlichsten und eindrucksvollsten Passagen des Buches.

Halkett macht aus seiner politischen Unreife keinen Hehl. Woher hätte diese auch kommen sollen? Er wird Mitglied eines Freikorps, in dem er auf Wandervögel trifft, die vor allem das Landsknechtleben anzieht. Erst allmählich erschließen sich dem Autor und Protagonisten politische Zusammenhänge. Auch das ist eine der Stärken des Buches. Es beschreibt den »deutschen Geist« von innen heraus. Die Verbindung von Soldatenleben und Wanderleben, die Nähe von bündischer und völkischer Jugendbewegung, die Ziellosigkeit einer ganzen Generation nach dem Ersten Weltkrieg, die Wege und Irrwege zahlloser selbsternannter barfüßiger Propheten. Nicht zuletzt gehörte dazu der charismatische Friedrich »Muck« Lamberty, der mit seiner »Neuen Schar« durch Thüringen zog. Halkett charakterisiert ihn und die Schar als Wandervögel neuen Typs – als berufsmäßige Jugendliche, die die Freizeit zu ihrem Lebensinhalt erhoben. Abgestoßen von Lambertys verstecktem Antisemitismus – »Das Blut ist der Geist.« – ging Halkett zu dieser Bewegung auf Distanz. Ohne Pathos zeichnet Halkett das Bild einer Generation, die nur zu anfällig war für die Versprechen von Heilsverkündern jedweder Couleur. Dabei nimmt er sich selbst nicht aus dem Kreis der Suchenden aus. Im hessischen Künzell lebte er eine Weile in der anthroposophischen Loheland-Gemeinschaft, in Weimar studierte er für eine Zeit am Bauhaus, später ging er nach Berlin und begann als freier Journalist für die »Vossische Zeitung« zu arbeiten. Hier erlebte er Deutschlands Weg in den Faschismus ganz unmittelbar. Um dem Bevorstehenden zu entgehen, versuchte er ohne Erfolg auf Ibiza Fuß zu fassen. 1936 reiste er mit seiner vierten Frau nach England aus, wo er in Cornwall für den Rest seines Lebens als Maler lebte.

- Der liebe Unhold. Autobiographisches Zeitporträt von 1900 bis 1939, hg. Thomas B. Schumann, übersetzt aus dem Englischen von Ursula Klimmer, mit einem Vorwort von Diethart Kerbs, Edition Memoria, Hürth b. Köln 2011.