Tiefurt – Ein literarischer Spaziergang durch den Park

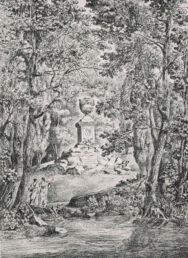

3 : Denkmal für den Prinzen Leopold von Braunschweig

Personen

Anna Amalia v. Sachsen-Weimar-Eisenach

Ort

Thema

Literarisches Thüringen um 1800

Gerhard R. Kaiser

Thüringer Literaturrat e.V. / Alle Rechte beim Autor. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Das Leopold-Monument (1786) gilt dem Bruder Anna Amalias, der Constantin-Kenotaph (1795) dem jüngeren der beiden Söhne der Herzogin, der Tiefurt in den Jahren von 1776 bis 1781 bewohnt hatte. Mozart hielt sich zwar nie an der Ilm auf, doch war er der vielgespielte Lieblingskomponist der Weimarer; Goethe, der den Siebenjährigen in Frankfurt erlebt hatte, dachte an eine Fortsetzung der »Zauberflöte«, in der Trauerfeier für Schiller erklang das »Requiem«. Auch zu Vergil bestand ein über die allgemeine zeitgenössische Wertschätzung hinausgehender Bezug, hatte er Knebel doch, der sich auch als Übersetzer der Georgica versuchte, als maßgebliche antike Orientierung bei der Umgestaltung Tiefurts in ein zeitgenössisches Arkadien gedient, zu dem auch landwirtschaftliche Tätigkeiten wie Bienenzucht und Weinbau gehörten. Sollte das Amor-Denkmal tatsächlich Corona Schröter gewidmet gewesen sein, so läge der persönliche Bezug auf der Hand; auch an die von Carl August mit großer Härte verhinderte Verbindung seines lange Jahre in Tiefurt lebenden Bruders Constantin mit der geliebten Caroline von Ilten wäre im Übrigen zu denken. Nicht persönlicher als die Seifersdorfer Inschriften, doch spezifischer auf die örtlichen Tiefurter Gegebenheiten – den »genius huius loci« – bezogen sind schließlich auch die Matthissonsche Oden-Strophe, die den früheren Parkeingang in der Nähe der Ilm geschmückt haben soll (frühestens 1792), und das Knebel bzw. Goethe zugeschriebene Distichon auf einem unscheinbaren Stein im südlichen oberen Lohhölzchen (vor 1781 [?]).

Im Vergleich mit den von dem Gartentheoretiker Hirschfeld vorgeschlagenen und den in Seifersdorf realisierten Inschriften sind die Tiefurter bewusst knapp gehalten. Damit wurde in Abwendung von barockem und anakreontischem Wortreichtum die Tradition antiker Epigraphik fortgeführt und dem in der Regel begrenzten Raum Rechnung getragen, der weitschweifigen Versen entgegenstand. Zugleich handelte es sich aber um eine sehr bewusste Wahl, die in der epigraphischen, gegebenenfalls epigrammatischen Kürze bewusst ein lakonisches Gegengewicht zum akzentuiert persönlichen Bezug der Denkmäler suchte.

Goethe hatte für das Leopold-Denkmal drei Distichen vorgeschlagen, die darauf Bezug nehmen, dass der Betrauerte beim Versuch, durch Hochwasser Gefährdete zu retten, ertrunken war, was seinerzeit als Ausdruck der ganz ungewöhnlichen Humanität eines Herrschers großes Aufsehen erregt und Chodowiecki zu einem eigenen Blatt, Herzog Leopold von Braunschweig geht seinem Tode in der Oder entgegen, veranlasst hatte:

Dich ergriff mit Gewalt der alte Herrscher des Flusses

hält dich und teilet mit dir ewig sein strömendes Reich.

Ruhig schlummerst du nun beim stilleren Rauschen der Urne,

bis dich stürmende Flut wieder zu Taten erweckt.

Sei dann hülfreich dem Volke, wie Du es Sterblicher wolltest,

und vollend’ als ein Gott, was Dir als Menschen mißlang.

Herder seinerseits wählte in seinen drei alternativen Vorschlägen dasselbe aus der Antike übernommene metrische Muster. Stärker als Goethe nahm er auf die Umstände von Leopolds Tod Bezug und stellte die Wahl zwischen einer von allen verwandtschaftlichen Bezügen zu Weimar absehenden einer sie distanziert ansprechenden und einer betont persönlichen Variante anheim. In dieser wurden Anna Amalia die Worte in den Mund gelegt:

Hier am rauschenden Strom sei Dir mit Thränen der Liebe

dies Andenken geweiht, liebender Bruder, Dir.

Menschen zu retten wagetest Du Dein blühendes Leben

gingst in der tödtenden Fluth helfend zum Himmel hinauf,

Jetzt ein Genius. Sieh, die Thräne der liebenden Schwester

guter Genius, hier, wo Dich die Welle beklagt.

Weder die Goetheschen noch die Herderschen Distichen kamen zur Ausführung. Stattdessen wurde die schlichte Inschrift

DEM

VEREWIGTEN

LEOPOLD

Anna Amalia

gewählt, deren gesteigerter Lakonismus ein Gegengewicht zum persönlichen, nur durch die Abfolge der Vornamen betonten Bezug bildet, hinter dem die Umstände von Leopolds Tod vollständig in den Hintergrund treten.

Tiefurt – Ein literarischer Spaziergang durch den Park:

Abb.: Kupferstich von Georg Melichior Kraus (1737-1806).