Person

Ort

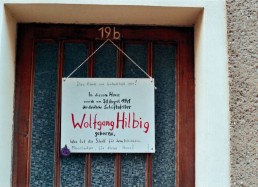

Wohnhaus Rudolf-Breitscheid-Straße 19 b

Themen

Volker Hanisch

Thüringer Literaturrat e.V.

Wolfgang Hilbig wurde am 31. August 1941 in der Franz-Seldte-Straße 19 b geboren. Bis 1934 hieß die Straße noch Fasanenstraße, seit 1945 heißt sie Rudolf-Breitscheid-Straße. Man darf sich heute von einer Hausnummer 19 b in dieser Straße nicht täuschen lassen: Das Fertigteilhaus steht erst seit 2013, und zwar rechts neben dem früheren »Hilbig-Haus«, das 2005 dem Abriss anheim fiel – trotz einzelner Appelle von Literaturinteressierten. Vom Haus geblieben ist nur eine Rasenfläche: von der Altenburger Straße kommend, nach dem markanten Eckhaus des vormaligen Restaurants »Stadt Berlin« (heute ein »Gesundheitsstudio«) links, etwa gegenüber von Hausnummer 40.

Wolfgang Hilbig wuchs bei seiner Mutter Marianne Hilbig (1919–2012) und den Großeltern mütterlicherseits auf. Der Vater Max Hilbig – geboren 1909, gelernter Schneider und ab 1942 Soldat im Zweiten Weltkrieg – galt seit Januar 1943 bei Stalingrad als vermisst. Großvater Kazimierz Startek (1888–1972), aus einem polnischen Dorf südlich von Lublin stammend, war kurz nach 1900 nach Deutschland gekommen und arbeitete bald darauf als Bergmann im Meuselwitzer Braunkohlenrevier. Von seinem Vornamen leitete sich Hilbigs späterer Spitzname »Kaschi« ab.

Im Bergarbeiter-Mehrfamilienhaus Nr. 19 b lebte die Familie Hilbig-Startek im ersten Stock in einer kleinen Wohnung unter sehr beengten Verhältnissen. An die hier entstandenen Kindheitsprägungen (der vaterlos aufwachsende Hilbig besaß weder ein eigenes Zimmer noch ein eigenes Bett) knüpfen auch die Interpretationen von Hilbigs Werk immer wieder an – das seinerseits oft genug ein literarisches Bild der proletarischen Verhältnisse zeichnet, die in gespenstisch-geheimnisvolle Ereignisse hineinlaufen. So auch in der Erzählung »Der Brief« von 1981, die die Stimmung im sogenannten Ostviertel am Rande der Stadt, dem Milieu des Großvaters, meisterhaft einfängt:

Ich komme aus einem Viertel – dort in dieser Kleinstadt, die mich ausgeworfen hat –, in welchem die ungelernten Arbeiter wohnten. Es war eine Bergarbeitersiedlung, die Häuser, mit ihren schlechten, aber billigen Wohnungen, gehörten dem Bergwerksamt … in diese Wohnungen war die Creme des Proletariats eingepfercht. Es gab verhältnismäßig viele Undeutsche … diesen Ausdruck benutzte man noch sehr lange … in unserer Straße, Tschechen, Polen, Kroaten, Familien, die vor dem Ersten Weltkrieg, oder schon um die Jahrhundertwende, aus Osteuropa zugewandert waren. Es gab kaum deutsche Namen in dieser Straße, mein Großvater, der kurz nach Neunzehnhundert aus Polen nach Deutschland gekommen war, sprach polnisch und russisch mit den Leuten unseres Viertels. Ich erinnere mich an die Abende, an denen bei uns in der Küche Karten gespielt wurde, wobei man sich auf russisch anbrüllte und beschimpfte. Dieses Viertel war verrufen … es war das Viertel mit dem übelsten Leumund in der Stadt, und noch heute, wo sich manches geändert hat, heißt es, man kommt von da hinten … aus der Asche. Die Asche, so nennt man das Viertel, das an die Müllkippen grenzte, an die Tagebaue und Moore, an die in Trümmern liegenden Fabrikanlagen, an das ehemalige Gefangenenlager, dessen Baracken nach dem Krieg mit Umsiedlern aus den Ostgebieten belegt wurden, durch die diese Gegend dann gänzlich zum sogenannten Verbrecherviertel avancierte; es war das Viertel der Schmierigen und Asozialen, wo das Straßenpflaster aufhörte und der Braunkohlenschlamm anfing, noch heute ist es die Gegend mit dem wirklich unangenehmsten Ruf in der Stadt, die üble Gegend, die den Bürgern unheimlich ist und in der unsereins qualmige Herdgerüche schnüffelt.

Großvater Kazimierz hatte keine Schule besucht, konnte kaum lesen und schreiben und beargwöhnte daher alles Geschriebene – auch die Bücher, die der junge Wolfgang von seiner Mutter bekam und bei deren Lektüren er sich daheim in der häuslichen Enge ungeahnte Welten erschloss. Dass die Mutter, die selbst gern las, ihrem Sohn damit seinen eigentlichen Weg in die Dichtung öffnete, ist verbrieft, und so lebte der fantasiebegabte Junge fortan in zwei Heimaten: der begrenzten Welt der Industrie- und Bergarbeiterstadt und der grenzenlosen des poetischen Wortes. Davon zeugt das Gedicht »prosa meiner heimatstraße«: ein Titel, der die »prosaischen« Verhältnisse andeutet – ein Text, der die poetische Heimat verkörpert.

Bis 1979 lebte Wolfgang Hilbig in Meuselwitz, teilte sich die Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit der Mutter und schrieb, wenn er daheim war, am Küchentisch. Auch danach, ob aus Berlin, Leipzig oder Edenkoben, kehrte Hilbig regelmäßig ins Haus seiner Kindheit zurück, um die Mutter (sie wohnte hier bis 1999) zu besuchen und – zu schreiben. »Heimatstraße« und »Kleinstadt« blieben ihm zeitlebens ein großes Thema, das der Erzähler im Roman »Das Provisorium« (2000) so zusammenfasst:

[…] er war fast bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr in dem widerlichen Schlangennest einer Kleinstadt sitzengeblieben, in einer Küchenecke bei seiner Mutter, immer auf den Augenblick wartend, in dem er sich sagen konnte, nun sei er Schriftsteller; der Augenblick war nie gekommen.

In seinem Spätwerk hält Wolfgang Hilbig intensiv Rückschau auf die Orte seiner Kindheit – der Erzählungsband »Der Schlaf der Gerechten« (2003) versetzt uns wiederum in die Rudolf-Breitscheid-Straße, führt uns in die Gegenden rundherum und versammelt die Figuren der Mutter, der Großmutter und des Großvaters. Obwohl die Frauen zetern, der Großvater schweigt und »Die Flaschen im Keller« des Bergarbeiterhauses zur wahnsinnigen Bedrohung werden, so schlagen diese Erzählungen zugleich neue, warme Töne an. »Der Nachmittag« verwandelt sich in weiche Melancholie und gibt ein friedliches Bild der Stadt, und auch der »Ort der Gewitter« ist schillernd und schön. Am Ende seines Lebens, so scheint es, hat Wolfgang Hilbig sich mit den Widersprüchen seiner Geburt ausgesöhnt.

Auf Wolfgang Hilbigs Spuren in Meuselwitz:

- Das Geburtshaus

- Die Hochfrequenzwerkstätten

- Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Nordstraße mit Blick zum Auholz

- Die Schule

- Der Hauptkonsum mit Briefkasten und Großbäckerei

- Die Gaststätten

- Der Bahnhof

- Die Maschinenfabrik – Ecke Bahnhofstraße und Penkwitzer Weg

- Wuitz-Mumsdorf – Exkurs zum »Kesselhausfasan«

- Das Stadtzentrum

Abb. 1: Archiv Mathias und Thomas Nabert, Markierung Volker Hanisch / Abb. 2–4: Fotos: Volker Hanisch / Abb. 5: Foto: Dietrich Oltmanns.