Auf Wolfgang Hilbigs Spuren in Meuselwitz

8 : Die Maschinenfabrik – Ecke Bahnhofstraße und Penkwitzer Weg

Person

Ort

Themen

Volker Hanisch

Thüringer Literaturrat e.V.

Aus der 1876 gegründeten Eisengießerei und Maschinenbaufirma Heymer & Pilz, zwischen 1939 und 1945 zu den Gustloff-Werken Weimar gehörend, entwickelte sich ab 1948 der VEB Maschinenfabrik »John Schehr«. Neben einigen außerhalb gelegenen Betriebsteilen erstreckten sich die Werkhallen vor allem im Geviert zwischen Bebelstraße, Heymer-Pilz-Straße, Bahnhofstraße und Freiligrathstraße, hinzu kamen Gebäude an der Goethestraße und zu beiden Seiten des Penkwitzer Weges. Bis 1990 genoss die Fabrik einen guten internationalen Ruf für ihre Werkzeugmaschinen und war mit weit über 2000 Mitarbeitern der größte Beschäftigungsbetrieb der Stadt. 1992 privatisiert, wurden die Werkhallen in der Innenstadt nach und nach geschlossen und ab 2000 abgerissen; an der Bebelstraße erinnert der »Platz der Maschinenbauer« an das Betriebsteil 02 des einstigen Großbetriebs. Nur wenige frühere Beschäftigte behielten ihre Arbeit innerhalb der Nachfolgefirma »Herkules« aus Siegen und bei »Meuselwitz Guss«. Beide Betriebe befinden sich außerhalb der Stadt im sogenannten Industriepark Nord, nahe Bünauroda, an der Landstraße nach Groitzsch.

Von 1956 bis 1959 absolvierte Wolfgang Hilbig in der Maschinenfabrik eine Facharbeiterausbildung zum Bohrwerkdreher. Als Berufsschule und Lehrwerkstatt nutzte die Fabrik das Areal und einige heute inzwischen verschwundene Hallen und Baracken des früheren Heinrichschachts an der stadtauswärtigen Altenburger Straße hin zum Fortschrittweg. Von seinem ersten Lehrlingsgeld hatte sich Hilbig eine E.-T.-A.-Hoffmann-Gesamtausgabe gekauft. Ab 1956 war er Mitglied der FDJ, ab 1958 Turner, später auch Boxer in der Betriebssportgemeinschaft »Motor Meuselwitz«, er trainierte hart, mitunter eigenständig und wollte eine Zeitlang sogar gern zur Sportschule nach Leipzig delegiert werden. Doch nach seiner Lehre wurde er Horizontalbohrer und ab 1961 Maschinenschlosser in der Blechbearbeitung der Halle 3 der Maschinenfabrik.

In Hilbigs Roman »Das Provisorium« reflektiert der Schriftsteller C. über seine frühere Arbeit:

Nach dem Ende einer dreijährigen Lehrzeit glaubte er sich unversehens in einer Welt wiederzufinden, aus der es kein Entrinnen mehr gab. Er wußte nicht mehr genau, was ihn aufgeschreckt hatte: er befand sich in einer riesigen Maschinenhalle, die von einem Dröhnen erfüllt war, als habe man eine Kolonne von Panzerfahrzeugen in Marsch gesetzt. Er begriff, er befand sich direkt an der Produktionsfront. Es war die wichtigste Front im Krieg des Staates gegen seinen Untergang, hier kam man nicht mehr heraus, jedenfalls nicht unversehrt, hier konnte man nur noch zwischen den einzelnen Frontabschnitten wechseln. Wenn er aufblickte, sah er sich vor einem gewaltigen graugrünen Horizontalbohrwerk aufgepflanzt: einige Zeit, ein oder zwei Monate, sollte er den Arbeitsabläufen an dieser Maschine beiwohnen und an ihnen teilnehmen, bis er genug vom Leistungslohnbetrieb verstand, bis er fähig war, sich der komplizierten Struktur der einander bedingenden Tätigkeiten einzufügen, um dann selbst an einer solchen Maschine, an einer viel kleineren zuerst, eingesetzt werden zu können.

Schon vor seiner Einberufung zur Armee im Jahr 1962 hatte Wolfgang Hilbig für drei Monate den Posten eines Aushilfsheizers übernommen: im alten Heizhaus der Maschinenfabrik an der Dimitroffstraße (heute Heymer-Pilz-Straße). Von Ende 1969, nach seiner Rückkehr in den Betrieb, bis zum März 1979 arbeitete Hilbig (mit einer kurzen Unterbrechung) als Heizer und Kesselwärter, qualifizierte sich zwischenzeitlich auch entsprechend. In seiner langjährigen Doppelexistenz als Arbeiter und Schriftsteller waren die Heizungskeller der verschiedenen Betriebsteile (u. a. im Werk 4 gegenüber der Gießerei) wohl auch eine Art Exil, bei kluger Arbeitseinteilung mit einigen Freiräumen für sein Eigentliches: das Schreiben.

Schriftsteller, die für die Schublade schreiben, und schreibende Heizer gehören in Wolfgang Hilbigs Prosa zu den häufig wiederkehrenden Figuren. Erinnert sei an die 1994 veröffentlichte Erzählung »Die Arbeit an den Öfen«, in der der Heizer C. für die Verbrennung von veralteten Druckschriften der SED-Parteileitung zu sorgen hat. Auch in seiner Erzählung »Die Arbeiter. Ein Essai« von 1975 nimmt Hilbig in seinen Text die Produktionsumstände in einem Werkzeugmaschinenbetrieb auf:

Der Heizer hätte ebenfalls einer der Arbeiter sein können, aber er wäre am mechanischen Bewußtsein der Ökonomie zerbrochen, manchmal hatte er einen Denkfehler geahnt in der Sprache der Ökonomie, aber er hatte ihn nicht erkannt. Hätte ihn ein Ankömmling vom Mars gefragt, was die Leute hier täten, er hätte zur Antwort gegeben, diese Menschen, namens Arbeiter, produzierten Maschinen zur Herstellung von Maschinenteilen, aus denen Maschinen zur Herstellung von Maschinen zusammengesetzt würden, diese wiederum, unter Obhut der Arbeiter, fertigten ebenfalls Maschinenteile zum Aufbau von Maschinen für Maschinenteile, daraus endlich entstünden Maschinen zur Herstellung von Ölkannen, die nötig seien, um die Maschinen zu ölen.

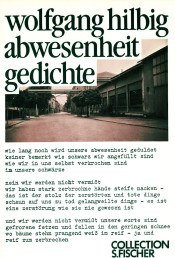

Wolfgang Hilbigs erster Band mit Lyrik erschien 1979 im westdeutschen S. Fischer Verlag. Die Veröffentlichung von »abwesenheit« – der ursprünglich vorgesehene Titel lautete »Gegen den Strom« – machte ihn im Westen Deutschlands zum Schriftsteller und brachte ihm im Osten eine Geldstrafe von 2000 Mark wegen »Verstoßes gegen das Zoll- und Devisengesetz der DDR« ein.

Für den vorderen Einband der Sammlung von 66 Gedichten aus den Jahren 1965 bis 1977 hatte Hilbig ein Foto zum Verlag gegeben, das vermutlich von seinem Freund Jürgen Schreiber (1949–1999) aufgenommen worden war. Mit Blick aus dem Penkwitzer Weg in die Bahnhofstraße zeigt es zu beiden Seiten Produktionsgebäude der Maschinenfabrik.

Auf Wolfgang Hilbigs Spuren in Meuselwitz:

- Das Geburtshaus

- Die Hochfrequenzwerkstätten

- Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Nordstraße mit Blick zum Auholz

- Die Schule

- Der Hauptkonsum mit Briefkasten und Großbäckerei

- Die Gaststätten

- Der Bahnhof

- Die Maschinenfabrik – Ecke Bahnhofstraße und Penkwitzer Weg

- Wuitz-Mumsdorf – Exkurs zum »Kesselhausfasan«

- Das Stadtzentrum