Von der Straßenecke in der Rudolf-Breitscheid-Straße weithin bis in die heutige Heinrich-Heine-Straße entstand ab 1901 eine Porzellanfabrik zur Herstellung von Isolatoren, bis die Gebäude 1936 von der Hugo Schneider AG übernommen wurden und bald der Rüstungsproduktion dienten.

Die heute noch zu lesende Abkürzung HFWM am Eckhaus steht für die früheren Hochfrequenzwerkstätten Meuselwitz. Ab Ende der 1940er-Jahre bis 1992 wurden hier Spulen, Bandfilter, Transformatoren und Kunststoffteile für Radios und Fernseher produziert – zunächst in einem Privatbetrieb mit dem Namenszusatz »Julius Karl Görler«, der mit der Enteignung und Umwandlung in einen Volkseigenen Betrieb 1972 entfiel. Das heute hier ansässige Nachfolgeunternehmen beschäftigt nur wenige Mitarbeiter, stellt aber noch immer Formteile, Spulen und Röhren für den Rundfunk her.

Nach seinem Grundwehrdienst arbeitete Wolfgang Hilbig von Ende 1963 bis Sommer 1966 bei »Görlers« als Werkzeugmacher. Sein poetisches Talent – er »gibt kleine Beiträge bei kulturellen Veranstaltungen in Form von Gedichten«, wie ein Bericht der Staatssicherheit vermerkt – fällt zunächst positiv auf. Hilbig wird 1964 in den »Zirkel schreibender Arbeiter« bei Hans Robert Schröter (1912–1985) in Altenburg und 1965 zu Lyrik-Seminaren der DDR-Arbeiterfestspiele delegiert.

Ab 1964 unternimmt Hilbig einige Versuche, einen DDR-Buchverlag für seine Lyrik zu finden, doch sie bleiben erfolglos, weil seine Gedichte der Poetik des »Bitterfelder Weges« und des »sozialistischen Realismus« zuwiderlaufen. Als diese Doktrin 1965 auf dem kulturpolitisch brisanten 11. Plenum des ZK der SED von den Funktionären mit aller Schärfe eingefordert und im Nachgang unter den Kulturschaffenden der DDR heftig diskutiert wird, spricht sich der junge Hilbig in seinem Schreibzirkel gegen eine solche ästhetische Bevormundung aus – und muss den Zirkel daraufhin verlassen. Die Veröffentlichung von vier Gedichten, die man ihm 1966 in der vom Zentralhaus für Kulturarbeit Leipzig herausgegebenen Zeitschrift »ich schreibe« gewährt, bleibt ein Einzelfall: In kulturpolitischer Hinsicht ist der »schreibende Arbeiter«, der täglich bei »Görlers« an der Werkbank steht, mit seinen dunkel-melancholischen Texten »durchgefallen«.

Dass schon das stellenweise noch etwas ungelenke Frühwerk Hilbigs seine einzigartige lyrische Handschrift trägt, belegt auch ein mit »Scherben für damals und jetzt« betiteltes Schreibheft mit 53 Gedichten. Diese erste eigenständige Lyriksammlung schickte Hilbig 1964 an Verwandte in Westdeutschland, der DDR-Staatssicherheitsdienst jedoch zog die Sendung aus dem Verkehr. Das Heft überdauerte die DDR in den Archiven, wo Hilbig (der um 1965 einen Großteil seiner Manuskripte vernichtet hatte) es bei Sichtung seiner Stasi-Akten wiederfand – ein kleines Kuriosum der Literaturgeschichte.

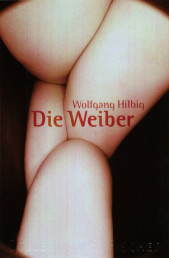

Literarisch geworden sind die Hochfrequenzwerkstätten, wo Wolfgang Hilbig zunächst in der Werkzeugmacherei und dann im Formenkeller tätig war, Jahrzehnte später: Eingangs der 1987 erschienenen Erzählung »Die Weiber« befinden wir uns in einer feuchtheißen Hölle, einem fensterlosen Kellerraum. Von hier unten späht der Ich-Erzähler (ein aus der Werkzeugmacherei hierher versetzter Arbeiter) durch einen quadratischen Gitterrost in die Presserei. Er beobachtet dort die Frauen mit ihren riesigen Hinterteilen: wenn sie in ihren dünnen bunten Kittelschürzen auf die Leiter steigen und die Abfälle des erkalteten Kunststoffs, aus welchem an Pressen spulenartige Teile für Radiogeräte gegossen wurden in einen Trichter schütten, wobei die leichthin aufklaffenden Gesäßhälften sofort sichtbar werden mußten …

In einem anderen Prosastück »porträtiert« Wolfgang Hilbig jene Straße, an der sich die besagten Fabrikgebäude hinzogen: die heutige Heinrich-Heine-Straße. Sie hieß bis 1973 Schillerstraße und war einst von großen Kastanien gesäumt, bis diese nach 1950 gefällt wurden. – Man lese die gesamte philosophische Kurzerzählung »In der Schillerstraße« von 1989, deren Anfangs- und Schlussgedanken lauten:

Wirklichen Nebel, die wirkliche Stille wirklichen Novembernebels, gab es nur in der seinerzeit noch ungepflasterten Schillerstraße. Vielleicht wurde der Nebel von den allgewaltigen Kastanienbäumen angezogen, die das rechte Trottoir der Schillerstraße engstehend, allzu eng stehend, säumten – es gab nur das rechte Trottoir, ein linkes war nicht vorhanden, auf der linken Seite stieß die Straße übergangslos gegen die beklemmende Vertikale einer ungeheuerlichen Fabrikmauer […]

Die weißen Nebel entstanden nie wieder in der Schillerstraße; sie, die im Verein mit den Kastanien das Geheimnis des Lebens zu verbergen schienen, hatten, als jene entfernt wurden, den Tod aufgedeckt.

Auf Wolfgang Hilbigs Spuren in Meuselwitz:

- Das Geburtshaus

- Die Hochfrequenzwerkstätten

- Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Nordstraße mit Blick zum Auholz

- Die Schule

- Der Hauptkonsum mit Briefkasten und Großbäckerei

- Die Gaststätten

- Der Bahnhof

- Die Maschinenfabrik – Ecke Bahnhofstraße und Penkwitzer Weg

- Wuitz-Mumsdorf – Exkurs zum »Kesselhausfasan«

- Das Stadtzentrum

Abb. 1: Foto: Volker Hanisch / Abb. 2: Archiv Volker Hanisch / Abb. 3: S. Fischer Verlag.