Personen

Orte

Fürstengruft auf dem Historischen Friedhof Weimar

Thema

Von Goethes Tod bis zur Novemberrevolution

Fritz Daum

In: Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft, Leipzig 1877, S. 1476-1485.

Als ich zum ersten Male den Fuß auf den klassischen Boden mit dem horriblen Straßenpflaster setzte, kam ich direkt aus Italien. Daß ich vor Weimars Namen als Schriftsteller mehr als die landläufige Pietät hatte, versteht sich von selbst. Der steinerne Sarg in Rom, der die Gebeine der Scipione barg, ist zwar auch leer, aber dennoch stand ich in weihevoller Stimmung vor ihm. Und in Weimar gibt es Gräber, die für einen deutschen Schriftsteller noch imponierender sind als der scipionische Sarkopharg im Statuenmuseum des römischen Vatikans und jene Gräber haben den Vorzug, daß die Gebeine der Toten in ihnen noch ruhen. Es sind die Särge Schillers und Goethes.

Am Bahnhof empfing mich eine mir befreundete ältliche Dame, welche die Zahl der Witwen vermehrte. Ich muß hier eine kulturgeschichtliche Parenthese machen.

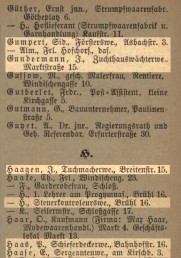

Wenn das weimarische Adreßbuch, welches alle fünf Jahre eine neue Auflage erlebt, nicht lügt, so haben die Damen in Weimar ein ganz prononciertes Talent, Witwen zu werden. Ich zählte nach einem flüchtigen Durchstudieren des Adreßbuches ungefähr fünfzehn Prozent Frauen dieses Standes. Jedoch wurde ich belehrt, daß nicht alle Witwen Weimaranerinnen seien, sondern eine gute Anzahl sich hier nur niedergelassen hatten, um idyllisch und billig ihre Pensionen zu verzehren.

Aber das Prädikat »Witwe« genügt nicht in einer Stadt, wo unter fünf Menschen sechs einen Titel haben und so finden wir denn beispielsweise: Kaufmannswitwen, Hofschornsteinfegermeisterwitwen, Malerwitwen, Zimmermeisterwitwen, Hofratswitwen und so fort. Ob Weimar, wie Heine meint, ein »Musenwitwensitz« ist, weiß ich nicht, ein Witweneldorado ist es unbedingt und für Ehemänner scheint, vom Standpunkt der Statistik aus, das Klima in Weimar kein besonders günstiges zu sein. […]

Ich habe bereits erzählt, wie ich aus dem Waggon stieg. Vom Bahnhof führt eine gerade Straße, welche noch nicht völlig mit Häusern bebaut ist, in die Stadt. Wahrscheinlich, damit man diese nicht zu plötzlich in der Nähe erblickt, wird sie verdeckt durch das Museum, daß den Abschluß der Straße bildet und im einfach schönen Renaissancestil gehalten ist. Die Stadt selbst zeichnet sich sofort schmerzlich fühlbar durch ein Straßenpflaster aus, wie es die Kultur der Hühneraugen nicht besser wünschen kann. Ich glaubte anfangs, der ganze Gemeinderat der Stadt Weimar bestände aus Schustern, welche durch das Straßenpflaster ihre Kundschaft zwangsweise vermehren wollten.

Das ist aber nicht der Fall. Es sitzen sogar Ästhetiker im Gemeinderat, Leute, welche an der Shakespearemanie leiden und am intermittierenden Kommentatorenfieber. Zwei Krankheiten, welch in Weimar endemisch sind. Gibt es nun ein Sprichwort, daß in Weimar »die Straßen mit Jamben gepflastert sind«, so müssen das wohl versteinerte Jamben sein, welche bei Lebzeiten von der Polizei verboten waren. Irgend eine traditionelle Schnurre muß aber wohl in dem Pflaster stecken, denn an verschiedenen Stellen ist auf den Straßen mosaikartig die Jahreszahl der Pflasterung verraten. Ich las u. a. Zahlen wie 1854–1860, es war jedoch nicht hinzugefügt, ob nach oder vor Christo, oder ob vor oder nach der Sündflut.

Daß mich meine für Weimar schwärmende Freundin sofort in den Park und in die Fürstengruft an die Särge Schillers und Goethes führte, versteht sich von selbst. […]

Man tut Unrecht, wenn man es tadelt, daß die Särge der beiden Dichterfürsten seitwärts gleich unten an der Treppe stehen, welche in die Gruft führt. Sie machen dort gerade die größte Sensation, denn sie sind unter sich. Sie bringen uns sogar aus der sympathischen Stimmung heraus, die wir für die Särge der fürstlichen Geblütes entsprossenen Toten hegen sollen; sie absorbieren mit einem Worte den ganzen Eindruck.

Aber ohne eine innere Dissonanz sollte es bei mir nicht abgehen. Mein verwünschtes, rasches Wahrnehmungstalent blieb haften an einem Objekt, welchem die meisten Besucher der Fürstengruft eine gutmütige Indifferenz zuwenden das aber absolut nicht dorthin gehört und ich begreife noch heute den verständnisvollen Großherzog nicht daß er einen Reklameunfug in der Gruft seiner Familie dulden konnte.

»Doch wohl nicht eine Hoffsche Malzextraktanzeige?« rufen Sie.

Fast noch schlimmer. Die Schauspielerin Frau Niemann-Seebach hatte es für notwendig befunden, an der hundertjährigen Geburtstagsfeier Schillers einen Lorbeerkranz auf seinen Sarg – er liegt jetzt wenigstens daneben – zu legen, in dessen Blätter die Rollen oder Stücke eingestickt sind, in denen Frau Niemann-Seebach in Schillerschen Dramen auf der Bühne agiert hat. Ich finde das kurios. Gewiß, die Dame war eine Schauspielerin ersten Ranges, aber was dem Einen recht ist, das ist dem Andern billig, denke ich, und es ist hier ein Präjudiz geschaffen, das jede Mimin und jeden »Mimerich« veranlassen kann, sich ebenfalls hier selbst zu immortalisieren mit Schiller als Vorspann.

Goethes Abglanz – Weimar in der nachklassischen Zeit:

- Fritz Daum – »Aus der Musenphilisterstadt«

- Angela Böcklin – »Böcklin bei Hofe«

- Hermann Schlittgen – »Diogenes in der Tonne«

- Konrad Guenther – »Gerhard Rohlfs in der Villa Meinheim«

- Gabriele Reuter – »Ibsen in Weimar«

- Lily Braun – »Zaubernetz und Schatten der Vergangenheit«

- Richard Voß – »Schwankende Gestalten«

- Detlev von Liliencron: Brief an Alma Holtdorf

- Harry Graf Kessler – »Reinkulturen menschlichen Schimmelpilzes«

- Edwin Redslob – »Ein neues Weimar«

- Rainer Maria Rilke – »Brief an Helene von Nostitz«

- Otto von Taube – »Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Weimarer Goethe-Institut«

- Hermann Bahr – »Eine neue Menschenart: Die Goethe-Philologen«

Abb. 1: Adreßbuch der Großherzoglichen Haupt- und Residenzstadt, 1876 / Abb. 2: Ansichtskarte, um 1900 / Abb. 3: Ansichtskarte, um 1900 / Abb. 4: Lithographie von Joseph Kriehuber, 1855