Im Literaturmuseum im Baumbachhaus kann man nicht nur Bekanntschaft mit dem einstigen Hausherren Rudolf Baumbach machen, sondern auch mit weiteren Schriftstellern, die im 18. und 19. Jahrhundert im Meininger Land lebten und wirkten. Das Kernstück der Ausstellung bilden die überkommene Privatbibliothek und das Wohnzimmer Baumbachs. Hier finden sich neben persönlichen Gegenständen des Dichters auch bibliophile Kostbarkeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Zu diesen gehört zum Beispiel eine fünfbändige Hans-Sachs-Ausgabe, gedruckt zwischen 1560 und 1579 in Nürnberg. Räume mit Alt-Meininger Stadtansichten, Mobiliar und Porträts vom Klassizismus bis zur Gründerzeit vermitteln bürgerliches Wohnmilieu, wie es sicher nicht nur für Meiningen typisch war.

Ein Zimmer im Stil des Biedermeier ist dem Meininger Märchen- und Sagensammler Ludwig Bechstein, einem Zeitgenossen der Brüder Grimm, gewidmet. Als herzoglicher Archivar und Bibliothekar gehörte Bechstein zur bürgerlichen Elite Meiningens im 19. Jahrhundert. Auch Jean Paul hat in Meiningen Literaturgeschichte geschrieben. Hier arbeitete er u. a. an seinem großen Erziehungsroman »Titan«. Neben diesen beiden bedeutenden Schriftstellern erfährt der Besucher auch von den Romanautoren Carl Gottlob Cramer (1758 – 1817) und Ernst Wagner (1769 – 1812), dem Alpinschriftsteller Ernst Adolf Schaubach (1800 – 1850) sowie von Friedrich Mosengeil (1773 – 1839) und Ludwig Köhler (1819 – 1862).

Ein kleiner Raum ist Friedrich Schiller und seiner Schwester Christophine Reinwald vorbehalten. Erstmals weilte der spätere Klassiker 1782/83 als Asylant im Meininger Land. Durch die Heirat seiner Schwester mit dem Meininger Hofbibliothekar Reinwald reichten ab 1786 auch die familiären Beziehungen Schillers nach Meiningen. Sie zogen Besuche des Dichters in der Stadt 1787 und 1794 nach sich. Christophine Reinwald wurde nach dem Tod ihres berühmten Bruders 1805 als Zeitzeugin und Vertraute von Schiller bis an ihr eigenes Lebensende 1847 zur Ikone der Schillerverehrung in ganz Deutschland – noch heute sind mehrere Stationen ihres Lebens im Meininger Stadtbild vorfindbar. Der Schillerraum im Baumbachhaus findet eine Ergänzung durch die Präsentation »Asyl für Schiller« im Museum im Schloss Elisabethenburg.

Öffnungszeiten

April bis September, Dienstag – Freitag: 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr,

Oktober bis März, Dienstag – Freitag: 11– 13 Uhr und 14 – 17 Uhr

Kontakt: 03693 502848

Bitte beachten Sie, dass die Meininger Museen jährlich am 24. und am 31. Dezember nicht geöffnet haben.

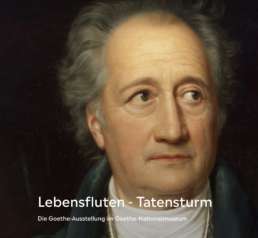

Die Klassik Stiftung Weimar präsentiert Goethe als Zeugen der um 1800 einsetzenden Moderne und zeigt sein faszinierendes Leben und Werk in zeitgenössischen Kontexten.

In der Ausstellung wird in elf Räumen die Vielschichtigkeit Goethes weit über sein literarisches Schaffen hinaus verdeutlicht – von seiner politischen Funktion als Staatsmann über seine zeichnerische Tätigkeit bis hin zu seinen botanischen Studien.

Dabei schöpft die Ausstellung aus einem einzigartigen Fundus wertvoller Originale – kunst- und naturwissenschaftliche Objekte aus Goethes Sammlungen, Briefe und Tagebücher, Alltagsgegenstände und persönliche Erinnerungsstücke – und ergänzt somit den atmosphärischen Eindruck des Wohnhauses auf singuläre Weise.

Über die Leitbegriffe Genie – Gewalt – Welt – Liebe – Kunst – Natur – Erinnerung gestattet die Ausstellung einen Zugang zu den sozio-kulturellen Diskursen um 1800 und bietet gleichzeitig einen Brückenschlag zu Themen der heutigen Zeit. Verbindendes Element der Räume ist die »Faust-Galerie«. Hier kann der Besucher Stichworte aus Goethes Drama wählen, die auf die Flächen einer Installation projiziert werden.

Mit vielgestaltigen Vermittlungsangeboten werden Goethe-Kenner gleichermaßen angesprochen, wie diejenigen, die sich erstmals mit dem Kosmos Goethe befassen wollen. Der neue Medienguide begleitet den Besucher durch das gesamte Goethe-Nationalmuseum. In der Ausstellung Lebensfluten – Tatensturm bietet er die Möglichkeit zur Vertiefung in Goethes Biographie, sein literarisches Schaffen und seine Erkenntniswege. Im Lese- und Hörkabinett wird der Besucher eingeladen, in einer Goethe-Bibliothek zu lesen, Originaltexten zu lauschen oder ganz spielerisch mit Literatur umzugehen. Der Einführungsfilm zeigt in lebendiger Form die wichtigen Ereignisse aus Goethes Leben und Schaffen und veranschaulicht seine vielfältigen Beziehungen.

Die von Henry van de Velde als Gesamtkunstwerk gestalteten Räume des Nietzsche-Archivs erstrahlen 2020 in neuem Licht. Die überarbeitete Dauerausstellung führt ein zu Nietzsches Denken und fasst die Rezeption in Kunst, Architektur, Musik und Philosophie zusammen. Der von Weimar ausgehende Kult um den Denker wird gleichermaßen nachvollziehbar wie das Wirken der Archivherrin Elisabeth Förster-Nietzsche. Bis heute prägt sie die Deutung ihres Bruders. In van de Veldes vitaler Formgebung manifestiert sich der von Nietzsche geforderte Wille zu einer neuen Zeit. Eine interaktive Station vermittelt Nietzsches Denken. Ein digitales Gästebuch stellt die schillernden Persönlichkeiten vor, die das Archiv besuchten. In ihnen spiegelt sich die Ambivalenz der Moderne. Die Südveranda lädt mit einer Leseecke zu vertiefender Lektüre ein.

Dauerausstellung im Nietzsche-Archiv.

Öffnungszeiten

(Di geschlossen)

Mi–Mo 10–18 Uhr (Sommer)

Die Macht der Bilder für Politik und Propaganda, Hass und Hetze, Wahrheit und Wunschträume – heute so aktuell wie vor 500 Jahren.

Ab Juni 2022 präsentiert die Klassik Stiftung Cranach im Renaissancesaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Gezeigt werden Objekte von internationalem Rang von Lucas Cranach dem Älteren, dem Jüngeren und ihrer Werkstatt, die zu den produktivsten der Kunstgeschichte zählt. Kein Medium, das sie nicht beherrschten, und jedes ist in der Ausstellung vertreten – Gemälde ebenso wie Grafiken, illustrierte Bücher ebenso wie Medaillen – für Cranachs Zeitgenossen alles „Bilder“. Viele tausend Bilder entstanden in der Cranachwerkstatt, mehr als je zuvor durch einen Künstler – eine überwältigende und nie gekannte Bilderflut, die im Kampf um Macht und Glauben Einsatz fanden. Diese Erfahrungen teilen wird auch heute mehr denn je und sie verbindet uns eng mit Cranachs Zeit. Für manche Exponate ist die Ausstellung eine Heimkehr – sie hingen in dem Gebäude schon vor 450 Jahren.

Öffnungszeiten

(Mo geschlossen)

Di–So 9.30–18 Uhr

Am 02. Oktober 2022 geschlossen.

Als Herzogin Anna Amalia einen intellektuellen Gesprächspartner für ihren jugendlichen Sohn Carl August suchte, fiel ihre Wahl auf den damals populärsten Schriftsteller Deutschlands: Christoph Martin Wieland.

Vor 250 Jahren zog der Dichter, Übersetzer und Aufklärer nach Weimar. Hier gründete er unter anderem die Zeitschrift »Der Teutsche Merkur« – und setzte Weimar noch vor die Ankunft Goethes auf die kulturelle Landkarte Deutschlands.

Die neue Dauerausstellung in den historischen Wohnräumen des Gutshauses bietet eine Einführung in Wielands Biographie und sein Werk in all seinen Aspekten.

Öffnungszeiten

(Di geschlossen)

Mi–Mo 10–17 Uhr (Sommer)

Ausstellung »Der spitze Bogen« Lyrik und Fotografien von Katharina und Holger Poitz im Botanischen Garten Jena

Inspiration der gotischen Architektur durch florale Formen

Holger Poitz wurde 1960 in Meißen geboren. Durch den Blick auf den Meißner Dom, der ihn bereits im Kindesalter begleitete, entwickelte er schon im frühen Alter eine Faszination für die gotische Architektur. Seit der Jugend beschäftigt er sich mit der Fotografie, wo ihm vor allem die aufgefundenen Motive in der Natur anregen. In seinem fotografischen Schaffen befasst er sich unter anderem mit dem stetigen Wandel. Ein Motiv kann beispielsweise durch die von der Natur gegebenen Kontraste spannend wirken, aber im nächsten Moment, wenn der Nebel schwindet oder sich die Lichtverhältnisse ändern, wieder eintönig erscheinen. Die Ausstellung ‚Der Naumburger Meister‘ 2011 und die dort aufgezeigten Darstellungen der Pflanzenwelt in der Gotik waren Anlass für eine weitergehende Beschäftigung mit den floralen Formen in der gotischen Architektur. Im Folgenden hat Holger Poitz mit seinem fotografischen Projekt begonnen, wo er architektonische und florale Formen gegenüberstellt und ihre Verbundenheit aufzeigt. Dabei geht es weniger um einen dokumentarischen Nachweis, welche Pflanzen tatsächlich als Vorbild für die Gotik gedient haben, sondern darum, die möglichen Inspirationen nachzuempfinden, welche die gotischen Werkmeister vor vielen Jahrhunderten gehabt haben könnten.

Katharina Poitz wurde 1961 in Leipzig geboren. Schon in jungen Jahren hat sie begonnen, ihre Erlebnisse und Erfahrungen schriftlich festzuhalten. Seit den achtziger Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit lyrischen Texten und schreibt selbst Gedichte. In Literaturjournalen wie ‚Palmbaum‘ aus Thüringen und ‚oda‘ aus Sachsen-Anhalt wurden einige Gedichte von ihr publiziert. Für Katharina Poitz gibt es ebenfalls einen bedeutenden Bezug zu der Natur. Sie erwandert Landschaften und lässt sie dann zu Wort kommen in lyrischen Melodien und sprachlichen Bildern. Dabei erkundet sie vor allem die Pflanzenwelt und lernt sie durch ihren Schreibprozess aus verschiedenen Blickwinkeln kennen. Florale Versteinerungen lassen sich auch in der Natur selbst wiederfinden durch die erdgeschichtlichen Zeiten. So befasst sie sich auf ihren Wanderungen und in ihrer Lyrik auch mit pflanzlichen Fossilien. Sie versteht die Natur als Spiegel des Lebens, wo Vergehen und Werden von Bedeutung sind. Die Versteinerungen in der Natur spannen einen Bogen von der damaligen in die heutige Zeit.

Holger und Katharina Poitz haben jeweils ein eigenes Verständnis von Kunst und unterschiedliche Mittel, um das zum Ausdruck zu bringen. Dennoch verbinden sie ihre Auffassungen miteinander, indem sie Wort- und Bildwelten in einen Bezug setzen. In der St. Margarethen Kirche in Kahla haben sie bereits in der Ausstellung ‚Gewölbelinien‘ 2016 ihre Fotografien und Gedichte zusammen präsentiert. Beide interessieren sich für versteinerte florale Formen, die sich sowohl in der Natur als auch in der Gotik auffinden lassen und setzen sich demzufolge auch mit dem Aspekt der Zeitlichkeit auseinander. Miriam Poitz

Ausstellungsdauer: 7.12.2023 bis 13.6.202

Öffnungszeiten

Der Botanische Garten Jena ist ganzjährig täglich außer am 24. und 31. Dezember geöffnet.

01.04. bis 31.10. von 10 – 19 Uhr

letzter Einlass 18:30 Uhr

01.11. bis 31.03. von 10 – 18 Uhr

letzter Einlass 17:30 Uhr

Hunde sind auf dem gesamten Gelände des Botanischen Gartens nicht erlaubt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Eintritt und Führungen

Eintrittspreise

Erwachsene 5,00 €

Ermäßigt 3,00 €

Familienkarte 13,00 € (2 Erwachsene und eigene Kinder)

Jahreskarte Erwachsene 40,00 €

Jahreskarte Schüler 25,00 €

Schülergruppen 2,00 € pro Person; Begleitperson frei

Kinder bis 6 Jahre frei

Ermäßigten Eintritt erhalten: Schüler, Studenten, Behinderte, JenaPass-Inhaber, Wehr- u. Sozialdienstleistende.

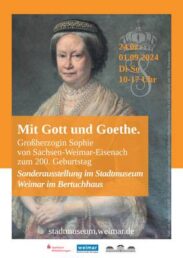

Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (geb. 8. April 1824 in Den Haag, gest. 23. März 1897 in Weimar) prägte als Gemahlin des Großherzogs Carl Alexander in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entscheidend die Kultur- und Sozialpolitik Weimars.

Die niederländische Prinzessin mit russischer Mutter und französischer Muttersprache stiftete als kosmopolitische Europäerin und deutsche Fürstin zahlreiche Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Die bedeutende Mäzenin und überzeugte Christin wirkte wohltätig im Sinne der heiligen Elisabeth von Thüringen.

Als Protektorin der Goetheforschung ließ sie das Goethe- und Schiller-Archiv als Stadtkrone Weimars errichten. Ihr Name ist weltweit mit der Gesamtausgabe Goethescher Werke verbunden, der sogenannten „Sophienausgabe“.

In der Sonderausstellung aus Anlass des 200. Geburtstages der Großherzogin wird ihr Leben kritisch gewürdigt.

Abbildung: Paul von Joukowsky (1845–1912), Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, Öl auf Leinwand, um 1880, Privatbesitz.

Foto des Gemäldes: Tino Trautmann

Ausstellungsplakat: Gestaltung Susanne Heine (Weimar)

- Kuratoren (Stadtmuseum Weimar): Dr. Alf Rößner, Prof. Dr. Christian Hecht.

- Ausstellungseröffnung: 23. Februar 2024, 17 Uhr, Festsaal Musikschule J. N. Hummel

- Laufzeit: 24. Februar bis 1. September 2024

- Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10–17 Uhr

© Klassik Stiftung Weimar

Sonderausstellung »Sophie. Macht. Literatur. Eine Regentin erbt Goethe«

8. April – 15. Dezember, Goethe- und Schiller-Archiv Weimar

Die Weimarer Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach wurde 1885 alleinige Erbin Goethes handschriftlicher Werke. Für die sichere Aufbewahrung der Handschriften wollte sie ein funktionales und zugleich würdiges Gebäude errichten lassen: das Goethe- und Schiller-Archiv. Sophie war aber nicht nur Bauherrin und Nachlassverwalterin, sondern auch Kulturpolitikerin. Sie verfolgte das Ziel, Goethes Schriften für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Ausstellung „Sophie. Macht. Literatur“ setzt sich kritisch mit den Verdiensten Sophies auseinander und fragt nach den Verbindungen von Literatur und Politik.

Weitere Informationen: www.klassik-stiftung.de/sophie

Der Eintritt ist frei.

Vortrag von Ulrike Roesler: Im ›Wagnerischen Luxus‹ der Großherzogin Sophie. Liszts späte Jahre in Weimar

Mit Franz Liszts zweitem Wohnort in der Weimarer Hofgärtnerei richtet keine Geringere als die Großherzogin Sophie mit ihren Töchtern ein Künstlerheim für den viel gefeierten Musiker und Komponisten ein. Im Zuge der Musealisierung Weimars im späten 19. Jahrhundert avanciert der Ort zu einer Pilgerstätte seiner zahlreichen Schüler und Verehrer. Die detaillierte Berichterstattung in den Musikzeitschriften der Zeit zeichnet das Bild vom Denkmal zu Lebzeiten, bei dem der Heroe und Meister zunehmend in den Vordergrund rückt.

JenaChristine Hansmann: Vom Leuchten der Bäume

Christine Theml: Es gibt nicht Gutes, außer man tutes: zu Leben und Werk Erich Kästners zum 50.Todestag 2024

Iris Kerstin Geisler: Über Franz Kafka: ein Gedenken zum 100. Todestag 2024

Es spielt der Querflötenkreis unter Leitung von Ilga Herzog. Literatur im Flur in der Kunstgalerie “Huber und Treff”

Seit mehr als zehn Jahren gibt es »Literatur im Flur« in Jena. Als halbprivate Veranstaltung im »Flur« in der Dornburger Straße begonnen, setzt sich das Format seit 2019 öffentlich in der Galerie »Huber&Treff« fort: drei Literaturkennerinnen sprechen über Bücher, die sie begeistern, stellen Neuerscheinungen vor oder erinnern an Jahrestage vergessener Autoren und Autorinnen. Kammermusik bildet den klingenden Rahmen.

Es moderiert Iris Geisler.

Projektleitung: Iris Geisler, Christine Hansmann

Eine Veranstaltungsreihe der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V. in Kooperation mit der Kunsthandlung Hubert & Treff Jena, gefördert von der Thüringer Staatskanzlei.

Ich hab den Krieg verhindern wollen

Ausstellung | Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939

Eine Dokumentation der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

Eröffnung 26. April, 15.00 Uhr

Einführung: Georg Ziller, Georg Elser Gedenkstätte Königsbronn

Realisiert mit Förderung durch die Landesstiftung Baden-Württemberg

Buchvorstellung mit Dr. Gudrun Emberger und Prof. Dr. Claudia Ulbrich, die ihr Editionsprojekt zu den Selbstzeugnissen Karoline Kummerfelds vorstellen, welche für den Historiker Hans Medick eine „interessante Multiperspektive auf das Leben und Selbstverständnis der Autorin“ eröffnen.

Karoline Kummerfeld geb. Schulze (1742–1815) zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen des 18. Jahrhunderts. Vor allem ihre autobiographischen Schriften haben dazu beigetragen, dass sich ihre Bekanntheit und ihr Ruhm erhalten haben. Diese wurden erstmals 2021 als eigenständige Texte ediert und umfassend kommentiert. Kummerfelds Korrespondenzen, ihre Nähjournale und weitere Schriften werden 2025 erscheinen. Ihre Aufzeichnungen geben Einblicke in die uns heute fremde Welt einer Wanderschauspielerin, die den Versuch wagte, im bürgerlichen Leben heimisch zu werden, und die nach ihrem Abgang von der Bühne noch fast drei Jahrzehnte lang in Weimar lebte. Hier leitete sie eine Nähschule, die auch von berühmten Töchtern der Stadt besucht wurde. Zudem erfand und vertrieb sie ein bis heute bekanntes Schönheits- und Heilmittel, das Kummerfeld’sche Waschwasser. Zu ihren Kunden gehörten auch Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius.

Die Historikerinnen Prof. Dr. Claudia Ulbrich und Dr. Gudrun Emberger haben sich im Rahmen eines DFG-Projektes jahrelang mit der Herausgabe der Schriften von Karoline Kummerfeld beschäftigt und erstmals ihr Leben in Weimar erforscht.

15 Jahre Schillerhaus

Christian Hofmann: Wie Schiller nach Rudolstadt kam und wen er denn nun wirklich heimlich liebte …

Zum 15. Jubiläum des Schillerhauses ist der Leiter des Museums, Christian Hofmann, der Frage nachgegangen, wie Friedrich Schiller ausgerechnet in Rudolstadt landete und wie es zur Erfüllung seiner zwei wichtigsten Lebensträume kam. In Rudolstadt fand nicht nur die erste Begegnung mit Goethe statt, sondern der Dichter fand hier auch sein Eheglück. Als er 1787 zum ersten Mal im Haus der Familie Lengefeld-Beulwitz mit Charlotte von Lengefeld und Caroline von Beulwitz zusammentraf, war er von der aufgeschlossenen geistigen Atmosphäre der Familie derart beeindruckt, dass schnell Pläne geschmiedet wurden, wieder in Rudolstadt zu weilen. So verbrachte Schiller den Sommer des Folgejahres in der kleinen Residenzstadt. Christian Hofmann zeichnet bildreich Schillers Weg von der Karlsschule über Mannheim nach Thüringen nach.

Im Anschluss des Vortrags haben Sie die Möglichkeit, die Museumsräume im Kerzenschein zu begehen.

Vortrag von Dr. Gert-Dieter Ulferts: Vor 100 Jahren – ein Besuch in den Großherzoglichen Wohnräumen. Das andere Museum im Weimarer Residenzschloss?

Ein von der Großherzoglichen Schlossverwaltung herausgegebenes »Album« mit Aufnahmen aus den großherzoglichen Schlossräumen zeigt die Einrichtung der Raumfluchten im Südflügel. Die erst ab 1916 eingerichteten Räume, die die fürstlichen Familie auch nach der Abdankung des Großherzogs nutzen durfte, waren zu bestimmten Zeiten für die Öffentlichkeit zugänglich. Insofern gab es neben dem 1923 eröffneten Schlossmuseum der Staatlichen Kunstsammlungen zu Weimar ein weiteres, halböffentliches Museum zur Wohnkultur. Der Vortrag stellt eine Rekonstruktion der damaligen Einrichtung der Räume anhand zeitgenössischer Bild- und Textquellen vor.

Nachtaktiv in Weimar

Wir freuen uns auf Sie zur 24. Langen Nacht der Museen am 11. Mai 2024 in Weimar!

Klassik Stiftung Weimar

Aus denkmalpflegerischen Gründen ist eine Limitierung der Besucherzahl in den Museen erforderlich. Für kurze Wartezeiten bitten wir um Verständnis. Die verschiedenen Angebote in unseren Häusern sind limitiert. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise.

15 Jahre Schillerhaus: Tanya Harding – Zauber der Schokolade (Kulinarischer Vortrag, Workshop und Verkostung für Kinder)

Zum Schillerhausgeburtstag gibt es Schokolade, aber wie die Schokolade nach Europa kam, erklärt Euch Tanya Harding. Probieren und mitmachen könnt Ihr natürlich auch. Schon seit mehr 5000 Jahren lieben die Menschen Schokolade. Aber so, wie wir sie heute kennen, existiert Schokolade erst seit ein paar hundert Jahren. Zur Zeit von Schiller gab es keine Ess-Schokolade, fertige Backschokolade oder Kakaopulver. Früher wurde Schokolade hauptsächlich als Getränk genossen. Wir werden Geschichte über Schokolade hören und entdecken, welche Rolle sie einst am königlichen Hof und in wohlhabenden Häusern spielte und warum Schokolade sogar als Medizin galt. Der Leibkoch der Herzogin Anna Amalia, Francois le Goullon, überlieferte uns in seinem Kochbuch von 1809 nicht nur Rezepte für Trink-Schokolade, sondern auch einen Herstellungsprozess, der seit Azteken-Zeiten fast unverändert geblieben ist. Auch Schiller durfte die feinen Back- und Schokoladenkreationen probieren und genießen.

Tanya Harding entführt Euch auf eine 5300-jährige Reise durch die Geschichte der Schokolade – vom ersten Genuss in Südamerika bis zu den kostbaren Schokoladenutensilien für Adlige in Europa. Wir werden echte Kakaobohnen und Kakaomus probieren, den wir selbst mahlen und herstellen. Wir probieren verschiedene Schokoladensorten und bereiten Trinkschokolade im Azteken-Stil zu, wie es der Koch Le Goullon früher tat, natürlich mit Mollinilo. Und dazu gibt es authentisches Gebäck.

Seid Ihr bereit für dieses süße Abenteuer? Lasst uns gemeinsam in die Welt der Schokolade eintauchen!

Begrenzte Teilnehmerzahl, um Anmeldung wird gebeten unter 03672–480470 oder schillerhaus@rudolstadt.de

Allergie-Hinweise: Milchprodukte, Spuren von Nüssen, Weizen, Ei, Gluten.

15 Jahre Schillerhaus: Tanya Harding – Zauber von Schokolade und Wein (Kulinarischer Vortrag, Workshop und Verkostung)

Theobromin, der Wirkstoff in Schokolade, bedeutet so viel wie die „Speisen Gottes“. Obwohl unsere Liebe zu Kakaobohnen vor 5000 Jahren begann, existiert die Schokolade, wie wir sie heute kennen, erst seit ein paar hundert Jahren. Zur Zeit Schillers gab es weder Ess-Schokolade, fertige Backschokolade noch Kakaopulver. Überwiegend wurde Schokolade in ihrer Geschichte als Getränk konsumiert. Der Mundkoch der Herzogin Anna Amalia, Francois le Goullon, überlieferte uns in seinem Kochbuch von 1809 nicht nur Rezepte für Trink-Schokolade, sondern auch einen Herstellungsprozess, der seit Azteken-Zeiten fast unverändert geblieben ist. Schillers Briefe aus seiner Zeit in Weimar bezeugen, dass er Le Goullons Backkunst bei der Herzogin genoss.

Die Küchenhistorikerin Tanya Harding erzählt von der Geschichte der Schokolade – vom ersten Genuss in Südamerika bis zu den kostbaren Schokoladenutensilien für Adlige in Europa. Nach der Einführung wird selbst mitangepackt und probiert. Zur Verkostung kommen verschiedene Schokoladensorten und echte Kakaobohnen sowie Kakaomus, der selbst gemahlen und angerührt wird und dann zu Trink-Schokolade im Azteken/Le Goullon-Stil. Dazu gibt es authentisches Schokoladengebäck nach Le Goullons Rezepten und ein historisches Schokoladensorbet in historischen Förmchen nach einem Rezept aus dem 18. Jahrhundert; passend zum 15. Geburtstag des Schillerhauses.

Begrenzte Teilnehmerzahl, um Anmeldung wird gebeten unter 03672–480470 oder schillerhaus@rudolstadt.de

Allergie-Hinweise: Milchprodukte, Spuren von Nüssen, Weizen, Ei, Gluten.

Franz Kafka liest (über) Goethe

„Goethes schöne Silhouette in ganzer Gestalt“ notiert Franz Kafka in seinen Tagebüchern im Jahre 1912. Wie alle großen Schriftsteller, war auch Kafka ein großer Leser. Anlässlich des Kafka-Jubiläums 2024 wollen wir als Goethe-Leser den nun klassisch gewordenen Autor Franz Kafka über seine Goethe-Lektüren befragen. Allerdings verraten die Schriftsteller einiges über sich selbst, wenn sie sich mit ihren Kollegen auseinandersetzen…

»„Himmelfahrt der bösen Lust“? Zur Aktualität von „Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman von Goethe“ (1809)«

Vortrag von Prof. Dr. Helmut Schanze (Aachen)

Vortrag von Rita Seifert: Vom Sophienstift in Weimar bis zum chemischen Laboratorium der Universität Jena. Die Förderung der Mädchen- und Universitätsbildung in Sachsen-Weimar-Eisenach unter Großherzogin Sophie

Im Jahr 1854 gründete Großherzogin Sophie eine Anstalt zur Bildung höherer Töchter. Damit trug sie entscheidend zum Ausbau der Mädchenbildung in Weimar bei. Wie ihre Schwiegermutter Maria Pawlowna unterstützte sie ebenfalls die Landesuniversität Jena, der sie zum 300jährigen Jubiläum 1858 ein Gebäude für ein chemisches Laboratorium stiftete. Der Vortrag widmet sich dem Einfluss der Großherzogin auf die Bildung im Großherzogtum und der darauf basierenden weiteren Entwicklung der Lehreinrichtungen.

Am Freitag, dem 31. Mai 2024, öffnen wieder über 30 Standorte ihre Türen. Jenaer Museen, Sammlungen, Ausstellungen und viele mehr zeigen Objekte und Orte, die man ansonsten nicht zu Gesicht bekommt, und bieten zahlreiche Mitmach-Möglichkeiten an.

Das Programm wird im April ’24 erscheinen, der Vorverkauf ist ab Anfang Mai möglich. Bis dahin können Sie sich vom Programm der letzten Museumsnacht inspirieren lassen!

13. Juni 2024, 18 Uhr, Festsaal im Goethe-Nationalmuseum: Goethes Werther. Vortrag von Dr. Detlef Ignasiak, Bucha.

Immanuel Kant | Lasst uns ohne Vorurteil urteilen* | Vortragsreihe zum 300. Geburtstag

Vortrag von Ralf Gisinger, Wien: Goethes Begegnungen mit Kants Philosophie: Eine Spurensuche im „Faust“

Weitere Informationen zur Vortragsreihe finden Sie hier.

Die Klassik Stiftung Weimar feiert den 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant mit einer Vortragsreihe. Zurecht wird Kant als Revolutionär im Geistesleben bezeichnet. Die Wirkungen des Denkers sind kaum zu überblicken. Die Reihe stellt heraus, wie Kant auf Goethe als Protagonisten der Weimarer Klassik wirkte und das Bauhaus beeinflusste. Sie zeigt auch, wie Kants Denken für Fragen der Gegenwart aktuell bleibt und zugleich eine kritische Auseinandersetzung herausfordert und erfordert.

Dr. Bertold Heizmann (Essen)

Goethe, Kotzebue und der zwiebeweibte Graf. Zur literarischen

Karriere eines Männertraums

Kann das gut gehen? Ein Mann mit zwei Frauen? Seit Jahrhunderten

haben sich immer wieder Schriftsteller dieses aufreizenden Themas

angenommen: nicht nur in der Literatur, sondern auch in ihrer eigenen

Lebensführung, und haben sich dabei sogar auf päpstlichen Dispens

berufen. Selbst Goethe hing in seinem Schauspiel „Stella“ diesem

Männertraum nach – allerdings nur in der Frühfassung, später hat er

das Ende tragisch abgeändert. Das Stück hat in beiden Fassungen bei

seinen Zeitgenossen heftige Auseinandersetzungen ausgelöst. Den

größten Aufruhr verursachte Goethes Erzfeind Kotzebue, der sein in

Weimar aufgeführtes Stück „Der Graf von Gleichen“ unverhohlen als

Parodie auf die „Stella“ deklarierte und damit Goethe derart in Wut ver-

setzte, dass dieser sogar Weimar für immer verlassen wollte. Der Vor-

trag zeigt mit weiteren Beispielen aus Literatur, Musik und Film, wie

sehr das Thema immer wieder – und bis heute – faszinierte.

Großherzogin Sophie und die Wartburg

Vortrag von Dr. Grit Jacobs (Wartburg-Stiftung Eisenach)

Zu den bedeutenden Projekten der Regentschaft von Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach zählt zweifelsohne die Erneuerung der Wartburg. Wurde bislang das Augenmerk vornehmlich auf den „Burgherrn“ gerichtet, legt dieser Vortrag den Fokus auf das Wirken seiner Gemahlin, Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach. Auch sie weilte häufig auf der Burg, nahm regen Anteil an deren Erneuerung und hat sich mit zahlreichen Geschenken an ihren Gatten um den Aufbau der hochkarätigen Kunstsammlung verdient gemacht. Den Spuren von „Serenissima“ (Bernhard von Arnswald) auf der Wartburg soll in diesem Vortrag nachgegangen werden.

Immanuel Kant | Lasst uns ohne Vorurteil urteilen* | Vortragsreihe zum 300. Geburtstag

Vortrag von Dr. Hannah Peaceman und Maximilian Huschke, Jena: Kant als Kulturgut? Klassiker(re)produktion und Öffentlichkeit

Weitere Informationen zur Vortragsreihe finden Sie hier.

Die Klassik Stiftung Weimar feiert den 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant mit einer Vortragsreihe. Zurecht wird Kant als Revolutionär im Geistesleben bezeichnet. Die Wirkungen des Denkers sind kaum zu überblicken. Die Reihe stellt heraus, wie Kant auf Goethe als Protagonisten der Weimarer Klassik wirkte und das Bauhaus beeinflusste. Sie zeigt auch, wie Kants Denken für Fragen der Gegenwart aktuell bleibt und zugleich eine kritische Auseinandersetzung herausfordert und erfordert.

Frauenbiographien des 18. Jahrhunderts

Drei Lotten

Charlotte Buff, verh. Kestner als historische Gestalt und ihre beiden literarischen Schwestern bei Goethe und Thomas Mann.

Vortrag von Dr. Annette Seemann.

Die Weimarer Literaturwissenschaftlerin Annette Seemann analysiert die Beziehungen zwischen der historischen Charlotte Buff, verheiratete Kestner, dem Vorbild für Goethes Figur der Lotte in seinem Roman „Die Leiden des jungen Werthers“, und deren Spiegelung als alternde Hofrätin Kestner in Thomas Manns Roman „Lotte in Weimar“. Im 250. Erscheinungsjahr von Goethes Werther, gleichzeitig kurz vor dem 150. Geburtstag Thomas Manns ist ein moderner und erhellender Blick auf drei legendäre Personen, einer einst lebenden und zwei erdachten, ein Impuls für uns, die immer aktuelle Frage der Identität zu beleuchten.

Eine Kooperation des Liebhabertheaters Schloss Kochberg mit der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek, der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und Soroptimist International Club Weimar.

Immanuel Kant | Lasst uns ohne Vorurteil urteilen* | Vortragsreihe zum 300. Geburtstag

Vortrag von Prof. Dr. Peter Bernhard, Erlangen: Kant und das Bauhaus

Weitere Informationen zur Vortragsreihe finden Sie hier.

Die Klassik Stiftung Weimar feiert den 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant mit einer Vortragsreihe. Zurecht wird Kant als Revolutionär im Geistesleben bezeichnet. Die Wirkungen des Denkers sind kaum zu überblicken. Die Reihe stellt heraus, wie Kant auf Goethe als Protagonisten der Weimarer Klassik wirkte und das Bauhaus beeinflusste. Sie zeigt auch, wie Kants Denken für Fragen der Gegenwart aktuell bleibt und zugleich eine kritische Auseinandersetzung herausfordert und erfordert.

Vorstellung des neuen Goethe-Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft

»Die Neukonzeption des Goethe-Nationalmuseums«

mit Petra Lutz (Weimar).

Im Anschluss Empfang im Foyer des Goethe-Nationalmuseums.

28. August 2024, 10 Uhr, Festsaal im Goethe-Nationalmuseum: Der legendäre Doppelgeburtstag von Hegel und Goethe. Vortrag von Prof. Dr. Klaus Vieweg, Jena. Rezitation Christine Hansmann, Weimar.

Christoph Martin Wieland und andere – das Belangloswerden des Religiösen

Vortrag von Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma, Hamburg

»Mein Himmel / wechselt mit deinem« – Johannes Bobrowski als Kenner, Sammler und Autor von Liebeslyrik

Im Jahre 1964 gab Johannes Bobrowski die Sammlung „Wer mich und Ilse sieht im Grase“ mit deutscher erotischer Poesie des 18. Jahrhunderts heraus. Diese Anthologie, illustriert von Horst Hussel, wurde in den folgenden Jahrzehnten oft wieder aufgelegt. Martin Stiebert wird daraus lesen, diese Poesie aber auch ergänzen durch den Vortrag aus Bobrowskis eigener Liebeslyrik, zum Beispiel das Gedicht „Vogelnest“: „Mein Himmel / wechselt mit deinem“ …

Veranstalter: Lese-Zeichen e.V., Evangelisch-Lutherische Gemeinde Krölpa, gefördert von der Thüringer Staatskanzlei.

Wie öffentlich sind öffentliche Bibliotheken? – Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider

Bibliotheken, die allen offenstehen, hat es in der Geschichte immer mal wieder gegeben. Ab dem 19. Jahrhundert werden sie planmäßig und ab dem 20. Jahrhundert in großer Zahl gegründet, weltweit. Aber waren sie wirklich für alle zugänglich? Selbst für die „Public Libraries“ in den USA und in Großbritannien gilt das nicht ohne Einschränkungen. Professor Dr. Ulrich Johannes Schneider beschäftigt sich in seinem Vortrag mit der Frage, was es mit der Öffentlichkeit auf sich hat, wenn man an Bibliotheken denkt, die für die Bildung und die Selbstbildung auch heute eine wichtige Rolle spielen.

Professor Dr. Ulrich Johannes Schneider erforscht die Geschichte der „modernen Bibliotheken“, also solchen Einrichtungen, die für die größtmögliche Nutzung gebaut wurden und werden. Er war von 2006 bis 2022 Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig und lehrt weiterhin am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Näheres unter www.ujschneider.de.

Eintritt

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Goethe Gesellschaft Altenburg e. V. ist, wenn nicht anders angegeben, frei.

Spenden sind zur Förderung unseres Kulturprogramms jederzeit sehr willkommen!

Vortrag von Ingrid Prager: »Tiefurt, du lieblicher Sitz der wahren Freuden« – das Weimarer Arkadien

Ein Jahr nach dem Weimarer Schlossbrand 1774 wird das Pächterhaus des Tiefurter Kammergutes zum Wohnsitz von Prinz Constantin bestimmt – eine Zäsur in der Geschichte des kleinen Dorfes an der Ilm. Das bescheidene Anwesen mit seinem Park ist ideale Kulisse für ungezwungene Geselligkeit, Austausch über Literatur, Musik, Theater und bildende Kunst der Weimarer Hofgesellschaft und ihrer illustren Gäste. Es erlangt als das Weimarer Arkadien bleibende Bedeutung. Durch die Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes geadelt, werden die Traditionen des Ortes auf vielfältige Weise in der Gegenwart lebendig gehalten.

12. September 2024, 18 Uhr, Festsaal im Goethe-Nationalmuseum: »Werthers Welt«. Vortrag von Dr. Johannes Saltzwedel, Hamburg.

»„In jeder Art seyd ihr verloren“ (Mephisto). Goethes „Faust“ – Die Tragödie des 21. Jahrhunderts«

Vortrag von Dr. Dr. h. c. mult. Manfred Osten (Bonn).

Vortrag von Alexander Spirawski: Carl Alexander als Förderer der deutschen Kolonialpolitik

Neben der Förderung von Kultur war Großherzog Carl Alexander auch politisch aktiv. Nach Gründung des Deutschen Reiches 1871 engagierte er sich für die Kolonialpolitik des neu gegründeten Staates. Er stand mit Reisenden, Diplomaten anderer Staaten, Missionaren und Kolonialisten in persönlichem Kontakt, wie z. B. mit dem Afrika-Reisenden Gerhard Rohlfs, dem in japanischen Diensten stehenden Alexander Freiherr von Siebold und dem Weimarer Oberhofprediger und Missionar Wilfried Spinner. Anhand ihres Briefwechsels mit dem Großherzog wird im Vortrag die mit dem Kolonialismus verbundene Problematik näher beleuchtet.

»„Von allen Seiten hundert Quellen“. Über Goethes Arbeit am „Faust“«

Vortrag von Philipp Restetzki (Görlitz)

Theodor Storm im Briefwechsel mit seinen Eltern (1852–1864)

Vortrag von Dr. Regina Fasold, Burkau

Immanuel Kant | Lasst uns ohne Vorurteil urteilen* | Vortragsreihe zum 300. Geburtstag

Vortrag von Dr. Wiesław Małecki, Posnania: Kants Anthropologie als Herausforderung für die Kulturanthropologie

Weitere Informationen zur Vortragsreihe finden Sie hier.

Die Klassik Stiftung Weimar feiert den 300. Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant mit einer Vortragsreihe. Zurecht wird Kant als Revolutionär im Geistesleben bezeichnet. Die Wirkungen des Denkers sind kaum zu überblicken. Die Reihe stellt heraus, wie Kant auf Goethe als Protagonisten der Weimarer Klassik wirkte und das Bauhaus beeinflusste. Sie zeigt auch, wie Kants Denken für Fragen der Gegenwart aktuell bleibt und zugleich eine kritische Auseinandersetzung herausfordert und erfordert.

Residenz als Bühne. Die Meininger Museen auf dem Weg ins Jahr 2030 – Vortrag von Dr. Philipp Adlung

Das 1680 entstandene Herzogtum Sachsen-Meiningen zählt zu den jüngeren ernestinischen Residenzen Mitteldeutschlands. In den 238 Jahren seiner Existenz hat es eine bemerkenswerte Entwicklung erlebt, an deren Ende aber weniger politische Leistungen standen als nachhaltige Impulse für die Musik- und Theatergeschichte.

Im Mittelpunkt steht dabei Herzog Georg II. (1826–1914), der als Künstler neue Maßstäbe im Schauspiel setzte. Seine Idee von einem zeitgemäßen Theater setzte er in akribischer Probenarbeit um und machte sie mit Gastspielreisen in ganz Europa bekannt.

Die Meininger Museen möchten ihr inhaltliches Profil zukünftig besonders auf diese Theatergeschichte legen, die über Meiningen hinaus für die deutsche Theatergeschichte insgesamt steht. Direktor Dr. Philipp Adlung gibt dazu Einblick in die Historie und Zukunftspläne.

Aufgewachsen in Schleswig Holstein studierte Philipp Adlung in Hamburg Musik- und Rechtswissenschaften; Abschlüsse zwei Staatsexamina und Promotion zum Dr. phil. Von 1997 bis 2007 Aufbau des Kulturbereiches bei der ZEIT-Stiftung sowie des Bucerius Kunst Forums am Rathausmarkt, das er bis 2006 als Geschäftsführer leitete. Anschließend Wechsel als Direktor zunächst an das Händel-Haus in Halle (Saale) und anschließend zum Beethoven-Haus in Bonn. Seit 2012 in die Kulturabteilung des Freistaats Thüringen als Referatsleiter zuständig für die Theater und den Musikbereich. Seit November 2021 Direktor der Meininger Museen, die mit den Bereichen Kunst und Literatur, Musik‑, Theater- und Regionalgeschichte zu den besonders vielseitigen Museen in Thüringen zählen.

Eintritt

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Goethe Gesellschaft Altenburg e. V. ist, wenn nicht anders angegeben, frei.

Spenden sind zur Förderung unseres Kulturprogramms jederzeit sehr willkommen!

Zum Verhältnis von Voß und Goethe

Vortrag von Dr. Frank Baudach, Eutin

14. November, 18 Uhr, Festsaal im Goethe-Nationalmuseum: »Ich gebe gern zu, daß es nicht die Natur ist, die wir erkennen…«. Wie Ernst Haeckel Großherzogin Sophie mit Goethe und Darwin aufklärte. Vortrag von Dr. Gerhard Müller, Jena.

»„Daß ich erkenne, was die Welt / Im Innersten zusammenhält“. Einblicke in Goethes „Faust“«

Vortrag von Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken (Frankfurt a. M.).

Empfohlen für Schülerinnen und Schüler.

Neue Handschriften im Goethe- und Schiller-Archiv

Vorgestellt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs

Anschließend Jahresausklang